帝京平成大 小原教授の放課後講座その6/「健康茶房」は健康支援というストーリーを描く「コトカフェ」です。〔後編〕

帝京平成大学・薬学部教授の小原道子さんに寄せていただく「放課後講座」。先の前編(その5)では、薬学生の「地域の方と触れ合いたい」という想いを形にした「健康茶房」について、その成り立ちと現在進行形の活動を紹介している。後編(その6)の今回は、健康茶房の熱量が自治体や民間企業に届いた事例と、健康茶房の先にある未来の社会活動について語ってもらった。(前編をお読みで無い方はこちらから:https://hoitto-hc.com/17947/ )

健康茶房は、大学の敷地を出て街へ、企業へ、

今期は、大学内での健康茶房が5回(学園祭を含む)、その他に中野区役所が主催の地域活動フェスティバル、そしてアルフレッサヘルスケア2025ライフサポートフェアにて出展をさせていただきました。

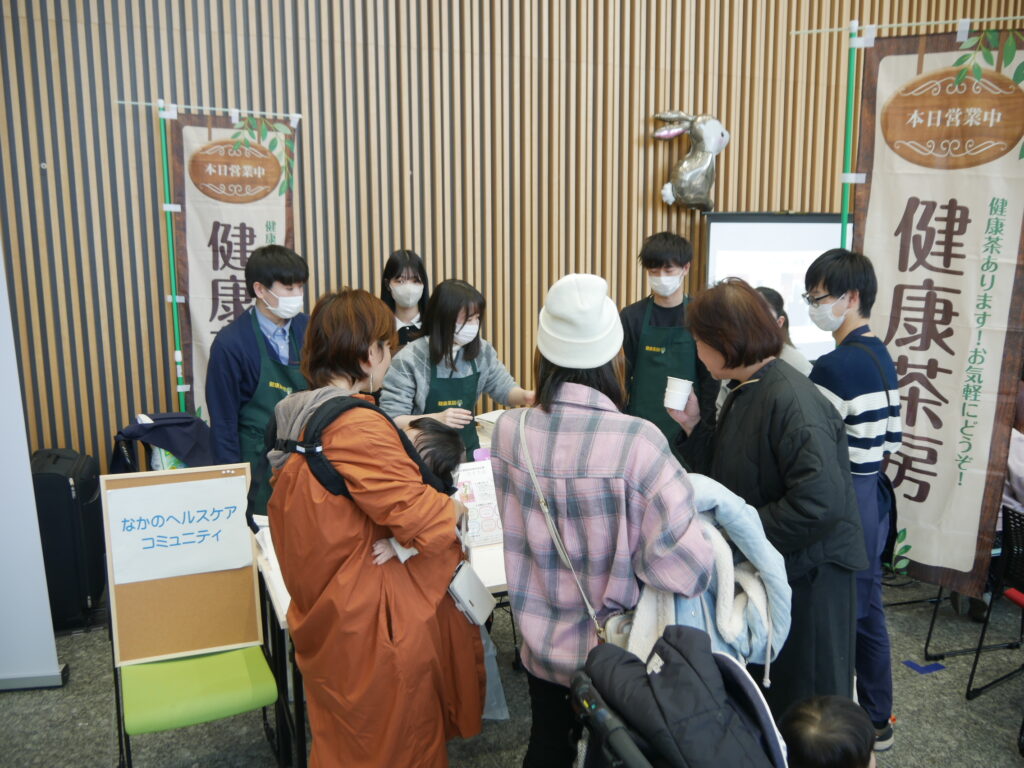

「なかのヘルスケアコミュニティ」として活動した最初の「健康茶房」は、2024.8月、暑い夏の真っ盛りに始まりました。当日は大学前の四季の森公園で大きなイベントがあり、「クールシェルターとしてお使いください」とイベントに参加している地域住民に声がけをしたことを覚えています。そのくらい猛暑の日でした。健康茶房ののぼりを作り、おそろいのエプロンを用意して、帝京平成大学1階のComoReviという集いの場所を大学からお借りして開催しました。

学生とともに前日の用意をしながら「20人来て下さったら大成功だね」と話していました。しかし当日はチラシだけでなく、口コミなど日頃より地域の方と繋がりがあることも功を奏してスタッフと合わせると60名弱が健康茶房に集まってきました。この集客は、全く予想外の嬉しい悲鳴となり、初回から大忙しのデビューとなりました。

地域の方とお話をすることが初めての学生も参加しており、最初はなかなか地域住民の方の席に入ることが出来ず、緊張している場面もありました。地域活動の経験がある先輩方が地域の方のところに後輩を連れて挨拶に行く様子などは、誰が教えたわけでもなく、素晴らしい教育だと思いました。コミュニケーションの手法はたくさんあり、学問的にも学修しますが、一人一人顔や背景が違うように、声がけや話の内容も異なります。地域の方の懐に入るには、どんな話をすればよいのか、日頃から学生は多くのことに気づきを得ているようです。

民間企業には地域の暮らしを支える使命がある

健康茶房では、いわゆる「利き茶カフェ」だけでなく、主にヘルスケアに関する簡単な知識も得ていただくためプチセミナーも準備しました。当日の猛暑をテーマに、夏バテについて漢方薬の話を本学教授の高松智先生に行って頂きました。また、学生の「薬育」をご覧いただく時間も設けました。健康茶を飲み比べて学生とのおしゃべりを楽しみながら、少しヘルスケアの勉強をするという企画は、参加者がメモを取ったり、クイズを一緒に行ったり、充実した時間となりました。開催ごとに参加者が増えており、少しずつではありますが、地域にまいたタネが芽を出してきたと感じています。

一方で、2025.2月に開催したアルフレッサヘルスケア2025ライフサポートフェアは、各企業の役員の方や商品部の方向けの展示会として、2日間で1800人を超える来場者があったイベントでの出展でした。日頃の地域住民とは全く異なる客層に、学生は戸惑いを隠せなかったようです。スーツ姿で見学に来る方々は自分たちの親世代としても、なかなか出会う機会はありません。各テーブルについていただいた民間企業の運営スタッフなどが優しく誘導をして下さることで、徐々に各テーブルで話が盛り上がるようになりました。学生の吸収力は本当に早く、素晴らしい活躍をしたと思っています。

このような地域連携の活動は、民間企業と行政、地域住民が繋がる糸口が見つかりにくいと言われています。一方で、行政は高齢者の高齢化とともに単独世帯や老々世帯、孤独・孤立などの問題を抱え、民間企業は地域住民の暮らしを支えていく使命を持っています。しかしながら、これらの社会課題を解決するための活動が、地域住民にどのくらい届いているでしょうか。

2040年に向けて地域共生社会の実現へ歩みを進めていく中、地域住民が主体となって、心豊かで幸せな時間を紡ぐことが出来るよう、様々な形で民間企業や行政などの連携は必須だと思っています。同時に、それぞれの資源をつなぐ役割の一つとして、学生などの若い力を産官学民連携型のモデルとして応援する形が出来れば、なめらかな地域連携が生まれるのではないかと思っています。

参加者のヘルスリテラシーの変化を実感

先日、今期(3月期)最後の健康茶房が開催されました。前日に区役所で行われた健康イベントで測定会に参加した際に、健康茶房を知って訪ねてきたと言われたその方は、持病をお持ちで苦労を重ねた方でした。学生が丁寧に接客をしながら、健康茶を楽しんでいただいた風景は、単なるカフェから、今後は専門機能を持たせたカフェへと脱却する必要性を感じています。また地域の方が、地域のカフェに繋がっていない近所の方を連れてきていただくなど、参加者のヘルスリテラシーも変化してくるのではないかという手ごたえがあります。

このような地域住民の居場所として、地域住民に身近な医療従事者のいる薬局という場所が、健康な時から地域住民を支えていく場所として進化を遂げていくことを今後も応援していきたいと思っています。

「健康茶房」は、来場いただいた方に心から楽しんでいただくカフェとして、今後もニーズに合わせた活動をしたいと考えています。それと同時に、「どこでも誰でも、健康茶房に参加することが出来る」仕組みの構築を今後は推進していく必要があると思っています。健康茶やお菓子というモノや、学生やご近所の方などヒトとの出会いを楽しむだけでない、その先の健康支援というストーリー性のある「コトを大事にするカフェ」として、「健康茶房」はこれからの健康支援を支える一つの資源でありたいと願っています。

小原 道子さん プロフィール

<主な学歴>

1989 東北薬科大学薬学部薬学科卒業

2020 岐阜薬科大学 博士「薬学」取得

<主な職歴>

1989~仙台赤十字病院入局

1995~宮城県栗原地区にて在宅訪問薬剤師業務を開始

2009~ウエルシア関東(現ウエルシア薬局)株式会社入社

2017~岐阜薬科大学地域医療薬学寄付講座 特任教授

2019~日本ヘルスケア協会理事(現任)

2021~帝京平成大学薬学部 社会薬学教育研究センター 実践地域連携ユニット教授

帝京平成大学大学院 薬学研究科薬学専攻教授(何れも現任)

2021~日本臨床栄養協会 評議員(現任)

2022~日本口腔ケア学会 評議員(現任)

2022~日本老年薬学会 評議員(現任)

著書:地域包括ケア タネの撒き方・育て方

専門分野:在宅医療、地域包括ケア、臨床介護学