「血圧測ろうぜ!」呼びかけに日薬・NPhA・JACDSが賛同

「健康ハートの日」合同記者会見を開催

日本における高血圧患者は4,300万人。治療を受けて血圧が下がっている人は約3割と言われ、3割が治療を受けているものの十分にコントロールできていない人、残り3割が気づいていないか未治療の人と言われている。この高血圧を予防し循環器系疾患のリスク低減を呼び掛ける「健康ハートの日」が、薬局・ドラッグストア参加型〝血圧啓発〟キャンペーン「血圧測ろうぜ!」を7月1日にスタートさせた。キャンペーンは血圧測定を通じて市民の健康を守り、循環器病を予防する参加型プロジェクト。このプロジェクトに賛同する公益社団法人日本薬剤師会(日薬)、一般社団法人日本保険薬局協会(NPhA)、一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)が7月29日(火)にJACDS本部で合同会見を開催した。3団体は薬局・ドラッグストアを身近な健康拠点として人々の健康づくりに貢献することを掲げており、日薬・NPhA・JACDSの各代表が共同参加についての思いを語った。本項では会見の内容をどこよりも詳細に伝える。(取材=中西陽治)

心臓病リスク啓発40年の節目に店頭啓発を加速させる

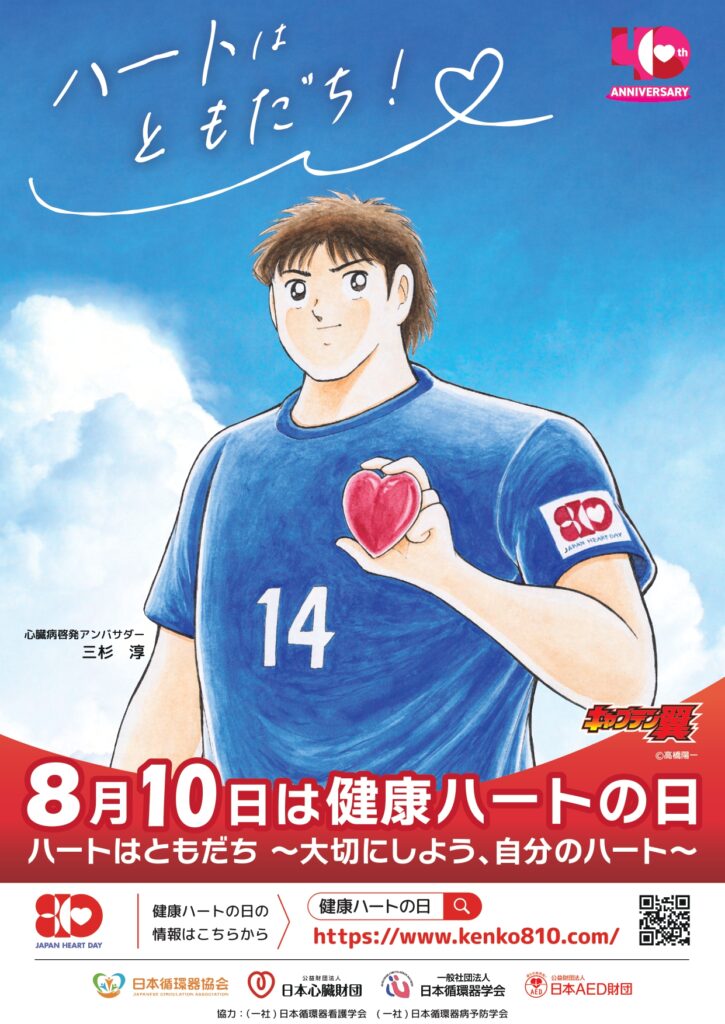

「『健康ハートの日』は、1985 年に日本心臓財団により設立された記念日。8月10日が〝ハートの日(810)〟と呼べることから、日本循環器学会、日本循環器協会、日本AED財団も加わり、40年にわたり心臓病の啓発活動を行ってきた。

健康ハートの日実行委員会の小室一成委員長(日本循環器協会代表理事)は「『健康ハートの日』は主に日本心臓財団と日本循環器協会、日本循環器学会が三位一体となって進めてきた心臓病啓発活動だ。これまで医師が主体となって国民の健康相談や測定を行ってきたが、患者・企業・市民との社会連携を基盤とした啓発に発展してきた」と記念日の概要を紹介。

実行委員は「健康ハートの日」に合わせ、市民公開講座や小中学校での啓発活動、SNSやインフルエンサーとの情報発信、東京都をはじめとした28都道府県での施設ライトアップなどを行っている。また、昨年は薬局1万店と協力し、店舗でのポスター掲示や血圧測定を実施してきた。

今回、薬局における「健康ハートの日」活動を発展させ、薬局・ドラッグストア参加型〝血圧啓発〟キャンペーン「血圧測ろうぜ!」を実施する。小室委員長は「薬局・ドラッグストアに仮に10人来店され、血圧を測ってもらえれば10万人となる。これは非常に大きな力だと考えている。今年はドラッグストアも巻き込んで目標3万店舗まで啓発活動を広げていきたい」と期待を語った。

小室氏「高血圧は心不全のステージA」

心臓病・循環器系の啓発を行う上で、血圧を測ることが重要であることについて、「高血圧はすでに心不全のステージAである」と小室委員長は言う。

心不全のステージは、「高血圧」「動脈硬化」「心筋梗塞」「心不全」と進む。まずは高血圧予備軍の人にそのリスクを伝えることが重要で、身近な薬局・ドラッグストアでの血圧測定がその啓発に最も効果があると考えられる。

日本高血圧学会も今年4月3日の声明で「あらゆる場所での『キオスク血圧測定』を奨励する」と公表しており、声明には薬局店頭での測定も呼びかけられている。(※キオスク血圧測定とは:ジムや公共施設・職場で血圧を自己測定する行為)

小室委員長は「高血圧は万病の元であり、まずは血圧を測ることが予防の第一歩。ぜひ薬局・ドラッグストアが血圧を測れる場であることを皆さんに知っていただきたい」と呼び掛けた。

日薬・岩月会長が登販にも言及し「今後、登録販売者と薬剤師の役割増す」

合同記者会見に登壇した日薬の岩月進会長は、自身が高血圧症の多い家系であることを明かしつつ、自らも進んで血圧を測っていることを語った。「自分で血圧を測るというのは、ほぼ同じ条件で測ることが出来るという良い点がある。朝食を食べる前や後など、一定の条件で毎日の変化がどうなっているかを知ることが出来るのは、医療機関を受診した時と違い、自らの健康に関心を持つために重要なことだ。今は測ったデータをアプリなどで電子記録ができるツールもある。実はこういった血圧データを持っている患者さんは、仮に受診勧奨があった時にも受診の精度が上がる傾向にある」と語り、「こういった健康チェックや自身の体に関心を持つためには『血圧を測る』のが一番分かりやすいと思い、この『健康ハートの日』に参加した」と賛同の意図を説明した。

さらに岩月会長は「現在、薬にまつわる様々な課題が提起されている。登録販売者も含めて、これら課題に向きあう薬剤師の役割は増してくるだろう。その時に相談できる、頼りになる人が育ってほしい。かかりつけ薬局にかかりつけ薬剤師がいて、そこで血圧を測れるような社会を作っていくべきだと思っている。NPhA加盟企業やチェーンドラッグストアを含めると6万件以上の薬局が全国にあるため、どこにいっても気軽に血圧が測れるような環境を作っていくために協力して進んでいきたい」と連携に向けた意気込みを示した。

NPhA・三木田会長「健康相談ができる薬局の存在を訴えていく」

NPhAの三木田慎也会長は「私たち薬局を経営するものとして、常日頃から地域住民に対して何ができるか、を考えながら営んでいる。今回、日薬、JACDSと共に、血圧測定をスタートとする予防啓発に賛同し、参加することとなった」と背景を説明。

三木田会長は「この3団体が協力してキャンペーンを進めることで、近くの薬局は処方せんがなくても健康相談ができる、という周知を一人でも多くの国民に広げていきたい」と語り、「血圧も含めて様々な健康相談ができる薬局が日本に多く存在しているということを訴えていくべく、NPhAに加盟する約2万薬局の全員がこのキャンペーンに賛同し、ポスター掲示はもちろん、店頭で血圧計を準備しながら対応していく」とNPhA会員企業の硬い結束を証明した。

JACDS・塚本会長「血圧測定啓発きっかけにドラッグストア機能を底上げする」

JACDSの塚本厚志会長は「ドラッグストアにおいて血圧を測るキャンペーンは従来から行ってきた。一方で、ドラッグストアは比較的にモノを販売する場としての意味合いが大きく、患者様が相談に来られた時にスタッフ側の相談受入れ体制が十分でないこともあった。今回の『血圧測ろうぜ!』のキャンペーンに参加することで、ドラッグストアの薬剤師・登録販売者はもちろん、店舗スタッフ全体が『こういうアドバイスができるのでは』『あの患者様はこういうことに悩んでいた』というような受け止め体制を構築できると考え、JACDSでも参加企業を募っている」と語った。

現在キャンペーンに手を挙げている加盟企業は3,000店を超えており「今年をきっかけとして、ドラッグストア2万3,000店舗の半分以上が『血圧についてご相談ください』と積極的に発信できる体制を整えていきたい」とドラッグストア店頭での血圧測定に本腰を入れる姿勢を見せた。

続けて塚本会長は「『血圧が高いと言われたけれど治療を受けるべきなのか』と悩んでいるお客様もいる。その方々が店頭ポスターを見て『一度血圧を測ってみようか』とアクションにつなげドラッグストアでの〝キオスク血圧測定〟に臨んでいただけるようにしていきたい。ドラッグストア店頭においても、そういった設備や受け入れ体制を整えることで、生活習慣アドバイスや受診勧奨へとつながり医療との連携が強化される、という店舗機能の充実としても有意義な活動だと捉えている」と語った。

折しも8月10日は「第25回JAPANドラッグストアショー」の開催期間中。「健康ハートの日」に合わせて小室委員長とプロレスラーでAED大使でもある蝶野正洋さんとのステージイベントが開かれる。

塚本会長は「ドラッグストア約7,000カ所でAED設備が整っている。常に生活者の身近で予防啓発や、専門家につなぐ役割、生活習慣の見直しなどを発信しており、ドラッグストア店頭での問題解決は十分できると思っている。今後はこの拠点数および相談件数を増やし提起ながら日本社会のウェルビーイングの実現に貢献していく」とドラッグストアの健活ステーション化に向けた展望も示した。

職能&店舗機能の向上目指し3団体の協働を模索していく

3団体による「健康ハートの日」および「血圧測ろうぜ!」キャンペーンへの協業について、各団体の代表は「これをキックオフとして、職能団体と事業者団代でどのようなアクションへとつなげていくか。そのために今年を始まりとして継続性あるものにしていく」と認識を共有。

塚本会長は「セルフメディケーション、セルフケアという観点からも『血圧測ろうぜ!』を年中行事として捉えて、それを知るきっかけが8月10日の『健康ハートの日』という位置づけ。これを続けることである種の目標地点が見えてくるだろう」と今後について語った。

岩月会長は「3団体が『健康ハートの日』の主旨に賛同して、これからどう進めていくか、という段階。例えばOTC類似薬の件について『薬剤師に話を聞いてみよう』という関心が今後高まっていくだろうと見ている。だからこそこういった活動を意気に感じてほしい。全国どのような現場に勤めているかは別にして、薬剤師の資格を持っているものであれば意気に感じて取り組んでくれる人が1人でも多くなることを期待している」と薬剤師の賛同を求めた。

三木田会長は「NPhA加盟企業で濃淡はありつつも『健康ハートの日』に賛同する姿勢を共有している。先んじてキャンペーンに臨んでいる薬局のノウハウを共有し、意思疎通をしており、体制が強固なものになりつつある」と語った。

小室氏「医師主体の予防啓発は限界」

高血圧のリスクは病院に来てからでは遅い、というケースが指摘されている。キャンペーンに際し、高血圧に対する問題意識はどのように高まっているのか。

小室委員長は「私たち専門医は大学病院や一般病院に勤めており、患者様の治療に一生懸命当たっている。心筋梗塞や脳梗塞に対しては本当に最後の治療であり、命を救うために必死にことにあたるが、それでは間に合わない。循環器病の多くは高齢者の病気で、高齢になればなるほど発症率が高くなる。当然、高齢化が進む日本社会において循環器系疾患の患者はものすごく増えている。これは救急車で運ばれた人を診るような緊急対応ではもう対応しきれない」と厳しい医療の現状を語る。

2018年に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」(脳卒中・循環器病対策基本法)が成立した。この法の基本理念の1つに「循環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命の延伸を図る」と明記されている。

小室委員長はこの国の政策に触れ「予防は今まで受け身であったが、それではもう立ち行かない。しかし病院にいる医師や専門家が外や街に出ていくのは難しい。循環器系のわれわれ専門医だけでなく、医師はもちろん、看護師、薬剤師、あるいは作業療法士といった多職種が連携し、予防を啓発しなければならない。ただ、予防をどうやって1人でも多くの人に正しく伝えていけるか。われわれ日本循環器協会が一般生活者に伝えるとしても市民公開講座の規模では限界がある。だからこそ、この場に集まっていただいた3団体の皆さんがアドバイザーになって、お客さん・ご家族・友人に伝えてもらえれば、何倍にも広まっていくことができる。循環器疾患とはどういう病気でどうすれば予防できるのかを1人でも多く伝えることが非常に重要である」と語った。