「2025OHKI秋冬カテゴリー提案商談会」6月17日(火)、18日(水)開催

事前説明会で提案の肝を一挙紹介

大木ヘルスケアホールディングスが6月11日(水)に東京・護国寺本社で「2025OHKI秋冬カテゴリー提案商談会事業部説明会」を開催。各カテゴリーの事業部長が提案商談会の見どころを説明した。「2025OHKI秋冬カテゴリー提案商談会」は6月17日(火)、18日(水)にTRC東京流通センターで開催される。提案商談会では実行委員による改革が示され、今後はより一層、大木による社会およびニーズの変化に即した提案が強化されることが示唆された。(取材=中西陽治)

今回、大木の提案商談会では新たに実行委員を設置。提案商談会の課題の洗い出しを行う。

実行委員では「提案商談会に改革が求められている」と示しており、改革にあたりスタッフ全員にヒアリングを行い、同社社長の松井秀正氏が目指す「ボトムアップ型」の提案実現に向けた体制を整えているという。「より主体的な姿勢が求められている」(実行委員)と語り、そもそもの開催時期や回数も含め、提案の前提となる市場の〝数値の変化〟を強化する方針を固めている。

もちろん大木の肝ともいえる〝提案型の商談〟も発展させる方向で、各事業部との根本的なすり合わせを行っている。

なお、大木は今秋にも本社移転の完了を予定しており、2028年の創業370周年に向け、提案商談会も含めた新しい中間流通業の確立に着手している。

「2025OHKI秋冬カテゴリー提案商談会」概要

会期:2025年6月17日(火)、18日(水)

時間:09:30(受付開始)~14:30(受付終了)/17:00(終了)

会場:TRC東京流通センター A・B・C・D・Eホール

各事業トップが秋冬カテゴリー提案商談会の見どころを説明

「2025OHKI秋冬カテゴリー提案商談会事業部説明会」では、「医薬品」「C&V(コスメ&バラエティ)」「健康食品」「コンタクト」「快適生活用品」「園芸・ペット」の各事業部長がそれぞれのカテゴリーの見どころを語った。

■「医薬品」■

“押し活サポート医薬品”を提案強化

秋冬の渇き「ドライシンドローム」も医薬品で対応

「医薬品」では営業企画部の氏橋護氏が説明を行い、既存の商品を発掘し、新たな接点を生み出す『押し活サポート医薬品』提案をさらに進めていくことを明らかにした。

「推し活」市場は、2025年予測で約3兆5,000億円にも上るとされ、また「推し活」にかける金額も1年間の平均で25万円と試算されている。

氏橋氏は「大木のZ世代の従業員に聞き取りを行ったところ、5人に3人は『何かを推している』という結果になった。推し活市場が広がっているということは、好きなコト・モノにお金を使う人が増えている証拠だ。推し活の対象はスポーツやアイドル、電車や歴史人物など多岐にわたり、中でも特徴的なのがライブなどリアルイベントに向け、医薬品を活用している姿だ。また推しがお気に入りの商品やコラボを行ったとき、あるいは推している担当のカラーの商品を好んで買うなど、推し活は商品購入に結びつくことが多い」と提案の背景を語る。

そのうえで「例えばリアルイベントで『もっと鮮明に〝推し〟を見たい』と感じてブルーベリーやルテイン含有の医薬品を購入したり、『大きな声で〝推し〟を応援したい』『静かなコンサートホールで集中して〝推し活〟したい』といった思いから『龍角散ダイレクト』など喉ケア商品を求める、といった潜在需要を突いて売れる商品を発掘していく」と氏橋氏は語る。

具体的な「推し活サポート医薬品」では、「ライブ直前のアイケアに!」「声だしも思い切り!のどケア提案」「当日に向けての準備に!肌ケア・むくみケア」「明日のためにリフレッシュ!ビタミン剤」などピンポイントの需要を逃さない提案を行う。

既にこの「推し活サポート医薬品」は店舗実績が積みあがっており、例えばドームツアー近隣の店舗でイベント化が進むなど、あるドラッグストアでは300店舗規模で推し活カテゴリーの導入が進んでいるという。

そのほか「医薬品」では、40代以上の約8割が抱える〝尿の悩み〟に即した「トイレ悩み提案」、子どものQOL改善薬で薬剤師の信頼度アップにつなげる「こどものおくすり箱」、胃腸薬(540億円)と同等の市場規模に拡大している整腸薬を〝腸活〟とクロスさせる「腸活サポート整腸薬」、若者に広がる〝風呂キャンセル〟から疲労回復へとつなげる「風呂キャン解消で売上アップ」、花粉症からつながる不眠までを一気にフォローする「秋花粉対策提案」、眼・喉・鼻・肌にまで広がる〝渇き〟に応じた「ドライシンドローム対策提案」など、一般用医薬品のフォロー領域を広げる斬新な提案が披露される。

また、エスエス製薬株式会社と販売・卸売で結んだ業務提携のシナジー効果についても「大木との取引によってお客様・店舗網拡大を含めた潜在的な需要拡大が生まれる」と氏橋氏は語った。

■「C&V」■

フェムケアとC&Vゾーンの2構成

“男性更年期””ロンジェビティ”などトレンド訴求

「C&V」事業部では事業部長で、大木のフェムケア事業会社LAUGHBASEの代表取締役でもある市川恭子氏が登壇。

今回も「C&V」事業部では棚割り提案コーナーを「フェムケアゾーン」と「C&Vゾーン」の2つで構成する。

「フェムケアゾーン」では「2025年フェムケア市場①・②」の紹介から始まり、「企業が変える!日本のプレコンセプションケア」「更年期世代のニーズ対応」「男性更年期」「ドラッグストアには解決商品あります」の4テーマで展開。

また「C&Vゾーン」では「敏感肌キーワードは〝薄肌〟」「2025年トレンド『ロンジェビティ』今こそ内外美容」「『保湿リミット』お風呂場保湿習慣提案」「診断チャート活用で迷う消費者の購買後押し」「誰もが選びやすい売り場へ〝ジェンダーニュートラル〟発想」「睡眠時間を美容時間にアップデート〝睡眠美容〟」「あなたの性格は?動物診断×ビューティー」「節約志向提案」「季節商材の売上動向調査(ハンドクリーム編)」「大木シーズン提案」「大木おすすめ韓国コスメ提案/インバウンド商品/重点品コーナー」のテーマで提案を行う。

市川氏は「もっとフェムケアの周知を広げていくべきで、そこに対し社会が同じベクトルで動くにどうすれば良いかを考えている。そこで今回は男性の更年期にフォーカスを当てた。フェムケアを含む更年期の経済損失は3兆円と言われており、そのうち男性の更年期障害の経済損失は1.2兆円と算出されている。これは社会的な課題であり、フェムケアなど性差の健康に関わる社会的な課題。ここを攻める」と提案の肝を語った。

男性更年期は疲れ、のぼせ、精神弱、不眠・冷え、抜け毛・活力、などの諸症状が現れる。男性で特に顕著なのが活力の低下だ。

市川市は「加齢でイライラしやすくなった人は実は更年期だったりする。男性ホルモンのテストステロン減少における男性更年期障害にアプローチする。イライラは性格ではなく更年期障害である、という気づきを投げかけて需要を想像していく」と具体策を挙げた。

もちろんフェムケアも提案を拡大させ、いわゆる妊活とされる「プレコンセプションケア」の提案強化を図っていく。

「C&Vゾーン」ではトレンドワード「ロンジェビティ」(長寿)を使って〝綺麗に長生き〟を深掘りする。特に「プレロンジェビティ」(手前層)、「フェムロンジェビティ」(中年層)、エイジレスロンジェビティ(高年齢)とライフステージに合わせた新提案を披露していく。

■「健康食品」■

〝なんとなく不調〟対応の細胞チェックと健食をクロス

初ヘルスクレームの機能性表示食品も登場

「健康食品」事業部では事業部長の柳田文子氏が説明に立った。

今回テーマを7つでゾーニング。中でも3年がかりで開発し、このたび発売に至った機能性表示食品の新商品「エストロリッチ・ピュア」(インタートレードヘルスケア)の提案に注力する。

「エストロリッチ・ピュア」は「中高年期の健常な女性の日常生活における一時的な疲労感(疲れやすさ)を軽減します」のヘルスクレームを持つ。「中高年」≒「更年期」の疲労感軽減の機能性届出受理として初のフェムケア商品だ。

また、糖質を抑えたショウガ飲料「自然王国 生しぼりしょうが湯糖質30%OFF」(あさの)、リニューアルした機能性表示食品の「ブレインアシスト」(大木製薬)といった斬新かつ潜在需要に根差した新商品が披露される。

柳田氏は「健康な状況をもっとよくしよう。生活者が使うウェアラブル端末や店頭測定機を活用して健康食品へと導き、行動変容を生むような売場提案も行う。AIパーソナルヘルスケアレコードアドバイザーのデモ動画を発信する」という。

また「『なんとなく不調』の解決策として細胞チェックシート(エイジング)を作成。そこから今必要な成分、アクションをアドバイスできるオリジナルプログラムの事例を紹介し、健康を啓発していく」と語り、随所に健康チェック機器を設置し、体験を健康食品と紐づける。

体作りやダイエットのためプロテインを買いたいが何を買えばいいかわからない「たんぱく迷子」に向けたチャートを用意し、プロテイン摂取タイミング提案。併せて、時間栄養学の観点に立った、適切な健康食品摂取の訴求を実施する。

柳田氏は「大木の健康食品事業は、売場に散らばっているものをクロスMDで引き立て、ニーズを掘り起こすことができる。その強みを生かし『健康課題をまとめて解決』では冷え、睡眠などをキーワードに据えた。また、リバウンドしにくいダイエット提案では機能性サプリメントとプロテインのクロスMDが購買に繋がっている実例も紹介する」と語った。

■「コンタクト」■

事業部もつ大木にしかできない〝コンタクト提案〟

ワンデー10日分で裾野広げる

「コンタクト」事業部では事業部長の平川毅氏が見どころを紹介した。

コンタクト事業部では3つの柱「補聴器」「コンタクトレンズ」「コンタクトケア用品」を提案する。

「補聴器」では実際に店舗に訪れるターゲットを「難聴に悩む本人」「難聴に気付いていない本人」「その家族」と明確化し、〝手軽な価格で簡単に使えて高性能な集音機が欲しい〟〝すぐに使えるプレゼント商品が欲しい〟といったニーズに即した提案を行う。中でも注目は、新発売する大木専売の集音機「きこえアシストPRO」の発売前の事前紹介だ。

平川氏は「2022年時点で難聴者の人口は2,000万人を突破し、対応商材の売上規模は1,300億円以上と見込まれており、これは今後拡大すると考えられる。難聴者のほとんどが加齢による難聴で、治療で改善することはない。だからこそ聴こえの悩みは集音機や補聴器で早期からフォローする必要がある」と語る。

また「コンタクトレンズ」では「お客様への、ワンデーコンタクトお試しレンズ配布」を提案する。ドラッグストア専用商品の「アイウェル」を軸に、今後伸びていくとみられる〝ドラッグストアでコンタクトレンズ購入〟の市場を開拓する。

「お客様にお試しレンズを提供する際のスタッフの説明方法までを事業部がアレンジメントし、お試しレンズを提供しやすくする」(平川氏)。

「アイウェル」はこれまでワンデータイプ30日分を発売しており、今回小容量の10日分を新商品として提案する。すでに小容量を導入しているドラッグ企業の売上構成比では、30日分が7割、小容量(10日分)で3割となっており、売上増の起爆剤としても役立つと見込んでいる。

平川氏は「提案商談会の場でもお試しレンズを配布する。ご自身のレンズ度数がわかればすぐお渡しできるので、ぜひ体験してみてほしい」と語った。

「コンタクトケア用品」では2週間タイプや1ヵ月タイプのコンタクトレンズケア用品を取りそろえ、2週間タイプとワンデーのケアに係るコストを比較し、売場活性につなげる。

平川氏は「ドラッグストアでのコンタクトレンズ販売は、コンタクト事業部がある大木にしかできない。大木が売場提案はもちろん販売方法まで全て任せていただける提案を行う」と提案商談会に向けた熱意を示した。

また、関連会社のエーアイピー大木が行っていた店頭での「眼鏡販売」をリブートすることも明らかにしている。

■「快適生活用品」■

顧客定着施策のためのプロモーションを支援

「モフらし」「リブふわマスク」などヒット商品の積極展開も

「快適生活用品」事業部からは事業部長の奥野好則氏が登壇。「店頭活性化の基本をブラッシュアップしていく」と示した。

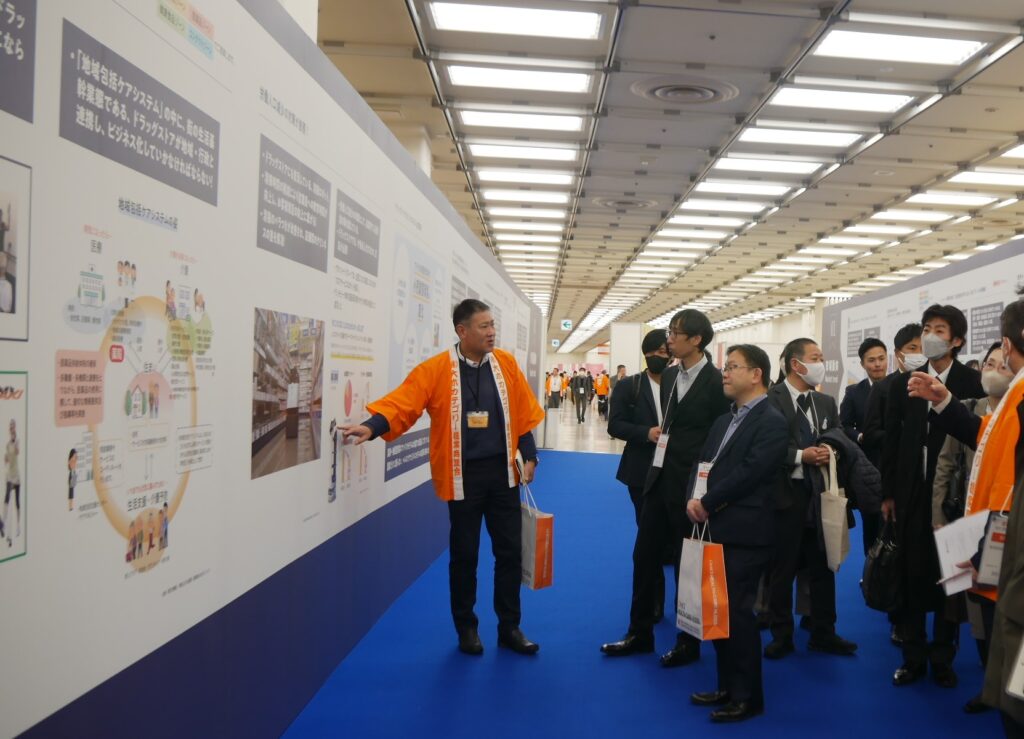

第一に「地域包括ケアとして『健康イベント』を実施しましょう」と案内する。シナプソロジーやノルディックウォーキング、脳トレなどの実施にどのくらいの費用やスペース・人員がかかるのかを明確にかつ丁寧に説明し、提案する。

また、血圧が高くなりがちな秋冬において、店頭の血圧計へとより分かりやすく、利用を促すプロモーションを実施。血圧計と健康食品をクロスする提案を行う。

「オーラルケア」においては、TVでも紹介されたヒット商品「モフらし」を吊り下げ什器でアピールし定番化を推進。「サポーター」では姿勢関連の商材の好調を踏まえ、「始めよう猫背対策」といったキーワードで売場活性化を図る。

「介護食品」では、店頭での視認性を上げタッチポイントを増やすため、介護食を通常のレトルト食品の棚とクロス展開する成功例を紹介。レトルト売場から介護食につなげる施策を提案する。

大木の快適生活用品は近年、ヒット商品が相次いでいる。「モフらし」が良い例で、枚数ベースでナンバーワンを誇る「リブふわマスク」も店頭に欠かせない商品だ。

「マスク」に関して奥田氏は「新型コロナ流行以前より売上は好調に推移している。また、秋冬は寝る前に着用する加湿マスクが伸びており、その需要を先取りし『寝るとき専用の加湿マスク』を提案する」と新施策を披露した。

■「園芸・ペット」■

ペット用の「虫ケア」「熱中症対策」のポテンシャルを可視化

「緑視率」で園芸に新たな価値を付与

「園芸・ペット」事業部では石塚真一氏が紹介を行った。

日本の世帯数は約5,000万世帯で、そのうち犬飼育世帯数は約600万世帯、約12%が犬を飼育している計算になる。

一方でヒト用の虫ケア市場は120億円規模であるのに対し、ペット用虫ケア市場は1.2億円ほどで、1.2%ほどしかない。

石塚氏は「12%もの世帯がペットを飼っているにもかかわらず、虫ケア市場ではペット用は1.2%しかない。これは『ペット用虫ケア商品を知らない』あるいは『ヒト用の虫ケア商品をペットに使っているのでは』と考え、ペットの虫ケア商品の周知およびポテンシャル拡大を提案する』と語る。

同様に、ペットの「熱中・乾燥ケア」の売場構築にも積極的に取り組む。熱中症対策として清涼飲料水「ポカリスエット」は年間約3,400万ケースが出荷されているにも関わらず、ペット用の「ペットスエット」は年間約10万ケースほどだ。

「『ペットスエット』10万ケースのフォロー領域は犬700万頭に該当し、これはまだまだ伸びると見ている。これら数字上でも潜在需要が明らかとなっており、まだまだポテンシャルとチャンスがあるのがペットのヘルスケアだ」と石塚氏は語った。

これに加え、インバウンドニーズに対応した「ペットサプリ」も強化する。「ペットサプリ」では犬の関節、眼ケアを展開。これらは台湾・中国の訪日外客が売上の約60%を占めており、石塚氏は「売れる店舗でどんどん展開していくべき」と市場拡大を図る。

園芸では、癒しの提案として「緑視率」(視界に占める緑の割合の事)をキーワードに据える。「緑視率」は15%ほどで集中力アップ、効率アップが見込めると言われており、癒しの効果にも貢献できる指標として、売場で積極的に提案していくべきと見ている。