【薬学生レポート】帝京平成大学学園祭【四季祭】

地域連携部100人超が学園祭で躍動

まち・ひと・医療と行政を動かす学生の力

帝京平成大学の学園祭「四季祭」が11月8日(土)、9日(日)の2日間に中野キャンパスにて開催された。帝京平成大学の薬学生が中心となる「地域連携部」が今年も、活動報告、セミナー、イベントを実施。キャンパスを置く東京都中野区の行政・団体、そして薬業界も注目する「地域連携部」と薬学生の活躍をレポートする。(取材=編集長・中西陽治)

帝京平成大学の「四季祭」は今年12回目を迎える。テーマに〝思い出という花束をあなたへ〟を掲げ、学生イベントとしての盛り上がりはもちろん、関連団体や中野区民といった〝地域に根差したお祭り〟としても認知が広がっている。

薬学生が中心となった「地域連携部」は発足から4年目を迎え、初日には100人の部員が学園祭に参加。活動報告や薬学部の紹介、薬剤師の仕事体験、生薬ハーバリウム/バスボム作り教室、健康茶房と、薬学/公衆衛生に関わる学びの成果が披露された。学園祭ならではの楽しさを提供し、家族、友人、地域の人々と触れ合う「四季祭」は年々規模を拡大し、それに伴い「地域連携部」の活動も発展を遂げている。

医・歯・薬・介護・区・町・学が一堂に会する「オレンジバルーンフェスタ」

「四季祭」では帝京平成大学による地域に根差した活動報告が行われている。

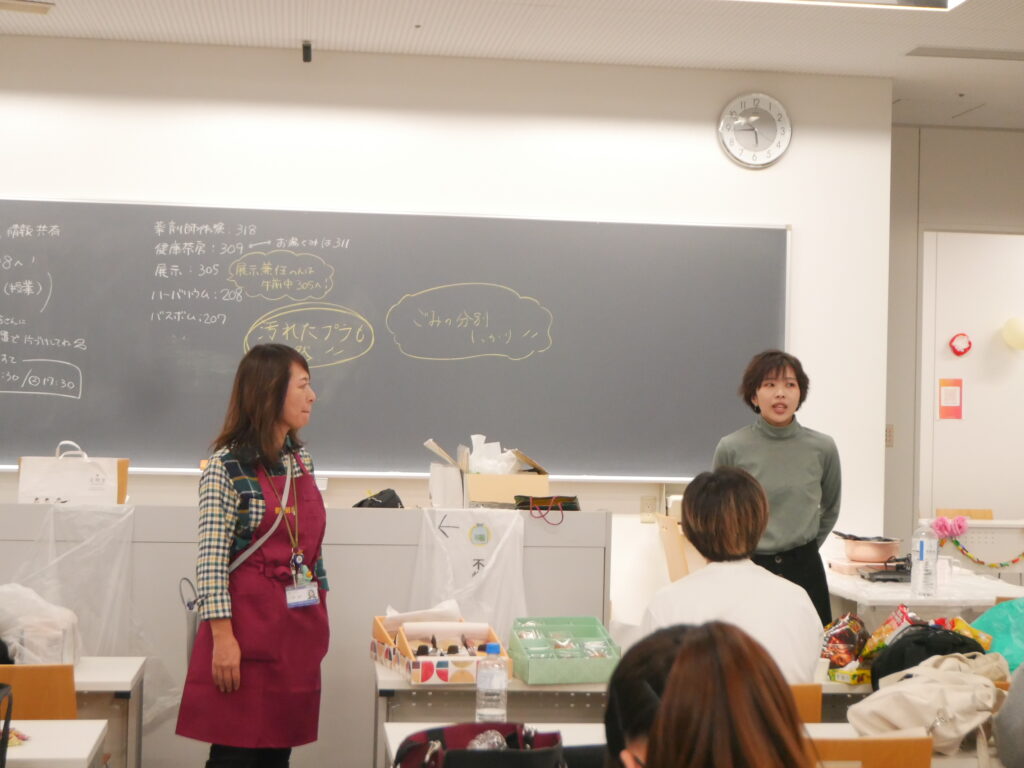

その好事例の一つが学園祭で行われている「中野オレンジバルーンフェスタ」だ。「オレンジバルーンフェスタ」は「四季祭」とコラボレーションしているイベントで、学生と医療・介護をつなげる場としてセミナーおよび情報交換を学園祭で行っている。がん医療の啓発イベントとして2015年にスタートし、現在では地域医療の未来を考えるイベントへと発展。中野の医療・介護を支えている医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護、ケアマネージャーなどの協力のもと、帝京平成大学生がさまざまな職業体験を通じて得た成果を報告している。

今年は〝ひとりじゃないって、最強だ。〟をテーマに、中野区民、学生、専門職のセッションを通じ「地域で生きる安心」を共有し、つながりが持つ力を実践へと促していく。

フェスタは二部構成で第一部は「まちと、まなびと、みまもりと」を議題に据え、中野区保健所による「孤独・孤立に関する現状報告」、中野区宮桃町会の活動報告、そして薬学部学生による「見守り隊活動の報告」と看護学科学生の「孤立・孤独対策について~看護の視点から~」が披露された。第二部では、中野区の医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護、ケアマネージャーが加わり、「学生×地域=ミライのあんしん」を軸にトークセッションが行われた。なお今回のフェスタは学生向け講義としても実施され、約170人の学生が参加した。

トークセッションでは、事例を参考に、中野区の未来について語られた。

「診療所は病院の手前で患者さんの状態を測る窓口としての機能がある。しかし、特に高齢の患者さんは〝お医者さんに迷惑をかけられない〟と遠慮してしまうことがある。心を開いてくれない患者さんと向き合う診療所の医師もある意味では〝孤独〟であり、学校も含めた地域が連携することで、患者さんあるいは予備軍の心の殻を破っていける」と活動に期待を寄せる医師。

「介護や看護、人を見守っていくうえで〝死〟は避けて通れない。人の命は限りあるもの。その認識をしっかりと持つことが、今後あなたたちが医療人として生きていくうえでの職業倫理につながっていく」と学生にメッセージを込める訪問看護師。

「訪問薬剤師は1件につき5,000円の連携加算がかかる。これを安いとみるか高いとみるか。その報酬に見合うサービスを医療人が提供しなければならないことも考えてほしい」と投げかける薬剤師。

「医療・介護は生身で向き合っていかなければならない仕事で、その経験や信頼関係を社会に出てイチから構築するのは大変なこと。ぜひ学生のみなさんには一度触れて、大切さを知ってほしい」とエールを送る教授。

セッションは終始和やかな雰囲気で進みつつ、中野区を取り巻くリアルな介護状況とつながりの重要性が披露された。「10年前までは在宅介護における多職種連携はほとんど機能していなかった。専門家がこうったフェスタに各々の知見を持ちより、そして学生がアクションを進めていくことで、孤独・孤立を防ぎ、介護の予防にもつなげていきたい」と参加者は語り、「四季祭」から中野区に発信されたメッセージを熱心に書き留めていた。

健康茶房

「四季祭」では、中野区の地域支援事業として助成を受け、定期的な開催はもとより、薬系卸の展示会や薬局での実施が進んでいる「健康茶房」が開かれた。協賛企業から提供された健康茶やプロテインドリンクを飲みつつ、さらに低糖質ようかんやナッツ、やわらか食の煎餅などのお茶請けを楽しめる茶房(カフェ)だ。

健康茶のメニューは「ルイボス茶」「とうもろこしひげ茶」「黒豆茶」「あずき茶」(山本漢方製薬)と、「五巡茶」「漢茶美」(薬日本堂)に、「inゼリー(アップル/グレープ/ヨーグルト)」といったゼリー飲料もふるまわれた。また「四季祭」オリジナルの「おしるこ」(榮太樓總本舗)もお茶菓子として提供されている。

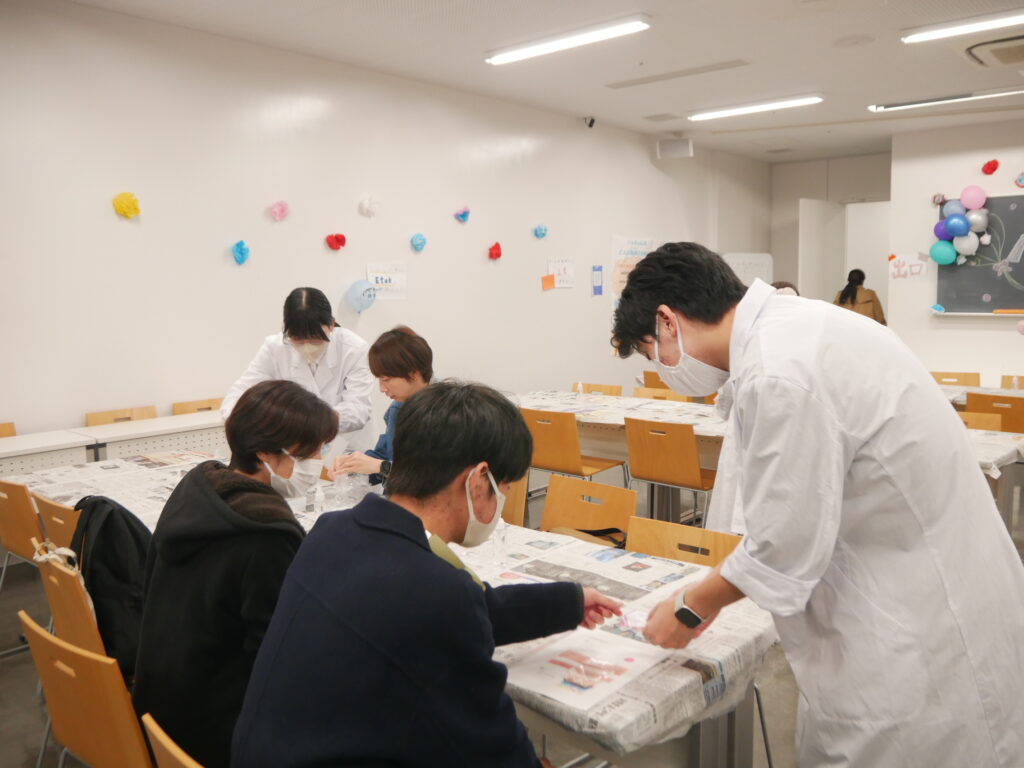

バスボム作り教室

「バスボム作り教室」では材料(重曹/クエン酸/食塩/入浴剤or精油アロマオイル/精製水)を用いて、香りと色を楽しむ体験会が行われた。しゅわっと広がる科学反応を体験しながら自分だけのオリジナルバスボムが作れる教室では、自分好みの香りを選んだり、工程で変化するバスボムの姿に驚くなど、子どもから大人まで幅広い年齢層が実験を楽しんだ。バスボム作りには薬学生がサポートに入り、作り方からリフレッシュ効果、保湿効果などを説明。酸性のクエン酸とアルカリ性の重曹が水と化学反応を起こし、二酸化炭素が発生し泡が出るメカニズムまで紹介した。初日には50人を超える体験者が訪れ、作ったバスボムをおみやげに持ち帰った。

生薬ハーバリウム

「生薬ハーバリウム」では、本物の生薬を用いてハーバリウム作りを体験。日頃目にすることの少ない生薬原料を見ながら、瓶に生薬(サンシシ/サンショウ/チョウトウコウ/トウニン/センブリ/ヨクイニン)に、花材(アジサイ/カスミソウ)やビーズやラメを詰め込んでいく。ジェルワックスに生薬や花材を指して剣山のように彩っていく工程には、参加者も真剣な表情。「生薬は形が独特で、色も豊富なので、花とのコントラストを考えるのが楽しい」「家族みんなで違ったハーバリウムを作ったので、玄関に飾りたい」といった声が聞かれた。

ある高齢の来場者は「ガーデニングが趣味でいろんな植物に興味がある。〝薬学部がハーバリウム?〟と不思議に思っていたが、生薬も植物だということを知ってなるほど、と思った」と感心し「薬学は難しい言葉が多いけれど、身近な植物が体を支えていることを知れて楽しかった」と笑顔を見せてくれた。

薬剤師の仕事体験

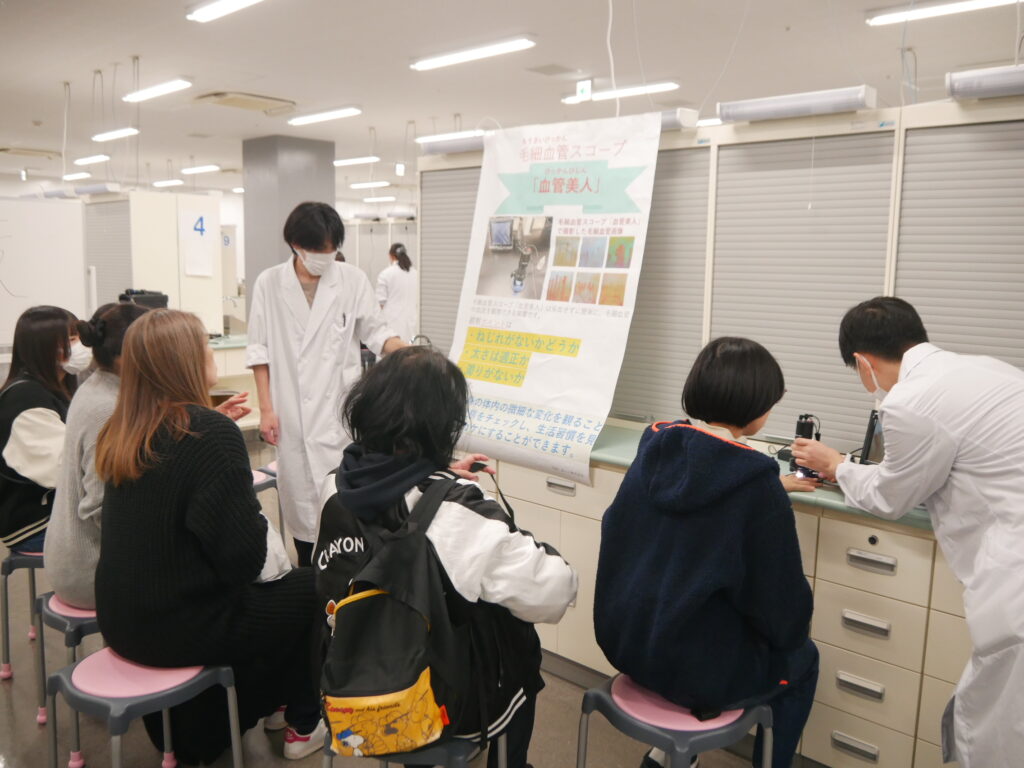

「薬剤師の仕事体験」では骨密度/ヘモグロビン数値/血圧/体重/血管年齢/血中酸素濃度(パルスオキシメーター)/握力といった健康チェックと、分包機を用いた薬剤師体験、おくすり相談が開かれた。

健康チェックは、ただチェック機器を使って数値を出すだけではない。薬学生がチェックを行いながら、機器の説明および結果による傾向を説明する。自分自身の体の微細な変化を見ることで健康状態をチェックし、生活習慣を見直すきっかけを作ることが大切であることを紹介している。

例えば血圧チェックでは、「血圧を下げるには生活習慣(特に食習慣)の改善が必須」と紹介し、塩分を控えるとともに、カリウム/カルシウム/マグネシウムの3つのミネラル(大豆製品、海藻、緑黄色野菜)を意識して取り入れることをアドバイスする。ある体験者は「薬学生が同じ目線で分かりやすく説明してくれるからわかりやすい。自分の健康を知ることはそんなに怖いことではない、という気持ちになった」と意識の変化を伝えてくれた。

例年取材して感じることがある。この健康チェックに対する生活者の心理的ハードルが下がっているということだ。特に今回は「骨密度」「血管年齢」のニーズが高く、行列ができていた。

並んでまで体験してみたい――その理由を体験者に聞くと「〝血管〟〝血中〟と聞くとどうしても採血のイメージがあった。骨密度も体から何か成分(検体)を摂って、時間も手間もかかるイメージ。でも今は技術が進歩して、簡単にチェックできる時代なんだとわかった」「健康診断は年1回の体のメンテナンスだけれども、もっと定期的にチェックできたらいいな、と思っていた」「ウェアラブルデバイスは簡便すぎて〝本当にこの数値?〟と思ってしまう。お医者さんには〝これはダメ、こうしなさい〟と言われてしまう。薬学生と一緒にわいわいしながら健康チェックするのが一番気持ちが楽だ」といった胸に秘めた思いを語ってくれた。

中野区内外でファン増加の地域連携部 卒業生も活動を支援

終了後の全体ミーティングでは薬学部の小原道子教授が、大盛り上がりの学際初日を振り返り「学園祭にいらっしゃったお友達やご家族はもちろん、応援してくれる大学関係者、中野区や企業の方々と触れ合えるとても良い一日でした。自分たちのやっていることを披露し、こういった日頃会うことの少ない関係者に合えるのも学園祭の楽しさです。特に地域連携部を支えてくれるファンの方も増えていますから、自信をもって取り組んでほしい。1、2年生で初めて参加した人も、積極的に声をかけてください」と語りかけ、「私自身も意識していますが〝自分が楽しめないと相手も楽しめない〟のです。経験を大切に、一緒に楽しんでいきましょう」とエールを送った。

ミーティングには学園祭にも参加した地域連携部OGの根岸さんが後輩に向けてコメント。「私は4代前の副部長を務めていました。初めて地域連携部として学園祭に参加した時は、今の半分も学生がいなくて大変でしたが、ここまで大きくなってくれたことを誇りに思います。みなさんにはこの経験と出会いの場を大切にしてほしいと思います」と振り返った。そして「私は今薬剤師として働いています。まだまだ駆け出しですが、国家試験や調剤薬局の話、相談にも乗れますから、どんどん声をかけてください。私たちもOB/OG会を立ち上げて地域連携部を盛り上げていきたいと思います」と帝京平成大学の結束を誓った。