【レポート】「日東タオル感謝祭2025春 『防災タオルの日』」【イベント】

「東京大空襲から80年、今できること」

日東タオルが4月29日(火)に本社ビルで「日東タオル感謝祭2025春 『防災タオルの日』」を開催した。同イベントは4(よく)月29(ふく)日にちなんだ「タオルの日」(運営:日本タオル卸商連合会/大阪タオル卸商業組合/東京タオル卸商業組合/名古屋タオル卸商業組合)に合わせ、東京日本橋の老舗タオル卸の日東タオルが催したもの。主催の日東タオル代表取締役社長の鳥山貴弘氏は「当社は1947年の創業以来、78年にわたりタオル一筋、日本橋一筋の企業です。日本橋をこよなく愛した創業者である祖父の思いを胸に、平和で安心安全な日本が1日でも続いてほしいという願いを込めて『防災タオルの日』を企画しました。タオルを通じた防災意識の醸成、また日本橋という歴史ある土地に根付く〝長屋文化〟によるコミュニティ構築をもって、地域社会に貢献していきたいと思っています。小さな一歩を歩む、人の心に刺さる近しいものとしてタオルを感じてほしいですね」とイベントの目的について語った。(取材・記事=中西陽治)

長屋文化根付く日本橋で不易流行の防災対策を発信

「防災タオルの日」は日東タオル初の主催イベントで、新進気鋭のベンチャー企業による防災情報アプリの紹介、老舗タオルメーカーによる日常・災害時のタオルの活用法、気象予報士・防災士による備えのヒント、製箱メーカーによるダンボールベッドの最新運用状況を軸に、サプライズゲストも多く参加。帝京平成大学薬学部教授で日本ヘルスケア協会の理事でもある小原道子氏もゲストとして登壇した。

会場は日東タオル本社で行われ、ステークホルダーおよび地域住民の52人が参加した。

開催日は奇しくも祝日「昭和の日」。昭和100年、戦後80年を迎えるいま、日本橋から発信される「防災」に参加者は耳を傾けた。

災害&防災情報を一気通貫で提供するゲヒルンの「特務機関NERV防災アプリ」

「防災タオルの日」は3部構成で開催され、1部では「特務機関NERV防災アプリ」(ゲヒルン)、「1秒タオル」(ホットマン)を用いた防災のヒントが披露された。

「特務機関NERV防災アプリ」の紹介ではゲヒルンの専務取締役の糠谷崇志氏が登壇。

「特務機関NERV防災アプリ」は、防災情報を迅速に、かつ正確に、あらゆる人が利用しやすいように開発されたアプリで、災害時の情報収集や、日頃からの防災意識を高めるためのツールとして活用されている。

運営するゲヒルン社は2010年に創業し、社名「GEHRN(ゲヒルン)」はドイツ語で「頭脳」を指す。提供するアプリの「NERV(ネルフ)」はアニメ作品「新世紀エヴァンゲリオン」の中に登場する組織の名前で、作中で「ゲヒルン」は「ネルフ」の前身となる組織名となっている。

このように「新世紀エヴァンゲリオン」にちなんだ社名と提供アプリだが、同社は版権元からのバックアップを受け、幅広い世代に人気を博す「エヴァ」の世界観を生かした防災アプリを提供している。

糠谷氏は「当社の描くビジョンは『社会をハックする』です。ハックとは切り開くという意味で、優れたサービスの提供を通じて社会に貢献することにあります」と語る。

国が発信する防災および災害情報のデータは省庁ごとに違う。例えば地震や台風といった基盤となる情報は気象庁、災害時の道路や上下水のデータは国土交通省、また火災は消防庁、感染症や災害時の公衆衛生に関しては厚生労働省といった形だ。

ゲヒルンはそれら省庁(気象庁、国土交通省、総務省)のデータを集約し、アプリを通じて一気通貫で提供している。

糠谷氏は「気象庁から得たデータを最短3秒で発信することも可能で、防災情報配信インフラ基盤を構築しています。また、中央官庁のシステムトラブルに備えて大阪府とも連携しています」と語る。

糠谷氏「災害時の自主性を育てるアプリに」

防災速報は大手WEBプラットフォームやSNSなどでも発信されているが、「災害時のSNS情報のメリットとデメリットはともに全体像しか映らないということ。つまり個別のエリアや環境下でのリスクが発信できていないのです。そこで「特務機関NERV防災アプリ」ではマップを動かして自分の位置の災害リスクが分かるのでは、という観点からスタートしました。そのため利用者が最適で自分に合った手段で情報を得られるよう、言語・バリアフリーといったユーザーインターフェースも個々の状況に応じてカスタマイズ可能となっています」(糠谷氏)。

昨年アプリにユーザー投稿型コンテンツ「クライシスマッピングレイヤー」機能を実装。

「被災者が生活を取り戻すための機能で、避難所・トイレやAEDがどこにあるのか、救援物資の配布地点などの情報を収集・提供を行っています」(糠谷氏)。

糠谷氏は今後について「情報だけに頼らず自主的に考えられる社会を作りたいと思っています。スマホの普及で情報提供の形がマスメディアからマイクロメディアに移り、より細かく詳細に届けられるようになった反面、情報に頼りすぎていると感じています。そのなかで防災に関わる自主性を育てる必要があります。その自主性を支えるようにインシデントを先読みできるようなサービスを構築していきたいですね」と力強く語った。

唯一無二の〝一貫生産、製販一貫〟 ホットマンの「一秒タオル」

続いてホットマンの代表取締役社長の坂本将之氏が登壇。ホットマンはタオルとタオル製品の製造販売を担っている。

坂本氏は「タオルづくりは、糸の準備、織る、縫う、染めるといった工程を分業制で行う製造業です。有名な『今治タオル』のメーカーも約70社と言われていますが、ほとんどが〝織り〟の会社です。そんな中ホットマンは全ての工程を自社でまかない、販売まで行う唯一無二の会社なのです」と語る。

ホットマンの本社は東京都青梅市で工場は埼玉県川越にある。坂本氏は川越に工場を構えた理由について「タオルに限らず繊維産業は〝水〟を大量に使います。川越には秩父山系から豊富に水が流れる環境にあり、タオルづくりに適した土地なのです」と話す。

同社は創業明治元年、もともとは絹織物を製造していたという。タオルは今では愛媛県今治市と大阪泉佐野市が有名だが、昔は福岡県、三重県、そして青梅市を加えた5大産地だった。「昭和40年ごろに青梅タオルの需要はピークを迎え、青梅に多くあった製造会社も今や当社しか残っていません。日本のタオル業界で唯一、すべての製造工程から販売まで自社で行うことが出来る〝一貫生産、製販一貫〟を武器に歩んできたからこそ今があるのです」(坂本氏)。

そんなホットマンのヒット商品が「1秒タオル」だ。

坂本氏は「1秒タオル」の特徴について「綿100%で昔ながらの作り方をしており、圧倒的に吸水力が高いことが特徴です。そして塩素系薬剤や柔軟剤など薬剤を使わず作っています。おかげさまで販売から10周年を迎えるヒット商品に育ちました」と紹介。

実は多くのタオルづくりには柔軟剤が使われている。これはフワフワの触り心地が支持されるためで、店頭では触感が重視され吸水性は使ってみないとわからないからだという。

坂本氏は「柔軟剤は肌への刺激が強く、アトピーなどは悪化するリスクがあります。タオルは身近なもので生まれた時から使うものだから、柔軟剤を使わず圧倒的な吸水性を実現しよう、と考えたのです」と使命感を滲ませた。

坂本氏「タオルは災害時必携のアイテム」

続いて坂本氏は今回のメーンテーマである「タオルと防災」について語った。

冒頭で坂本氏はタオル製造会社の経営者の観点から防災への心構えを伝えている。

「タオルの原料となる綿は非常に燃えやすく、それこそ機械のショートで起きる小さな火花でさえ出火の危険性をはらんでいるのです。そのため当社では〝5S〟(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の徹底、各主要機械の近くに消化器と水入りバケツの設置、防災訓練(避難救命救急活動など)を行っています」(坂本氏)。

そして災害時のタオルの役割について坂本氏は「タオルは災害時に非常に役立ちます。例えば簡易マスク、防災頭巾、止血包帯、三角巾、歯磨き、防寒、日よけ、枕や敷物、避難所の目隠し、結んでロープ、軍手の代わりになります。また洗って何度でも使えるため、サイズ違いで数枚用意することをおすすめします。まだまだ活用の幅があるタオルをぜひ防災に役立ててほしいですね」と参加者に伝えた。

防災士・石垣氏

「高齢者〝避難生活三種の神器〟は『薬』『眼鏡』『入れ歯』」

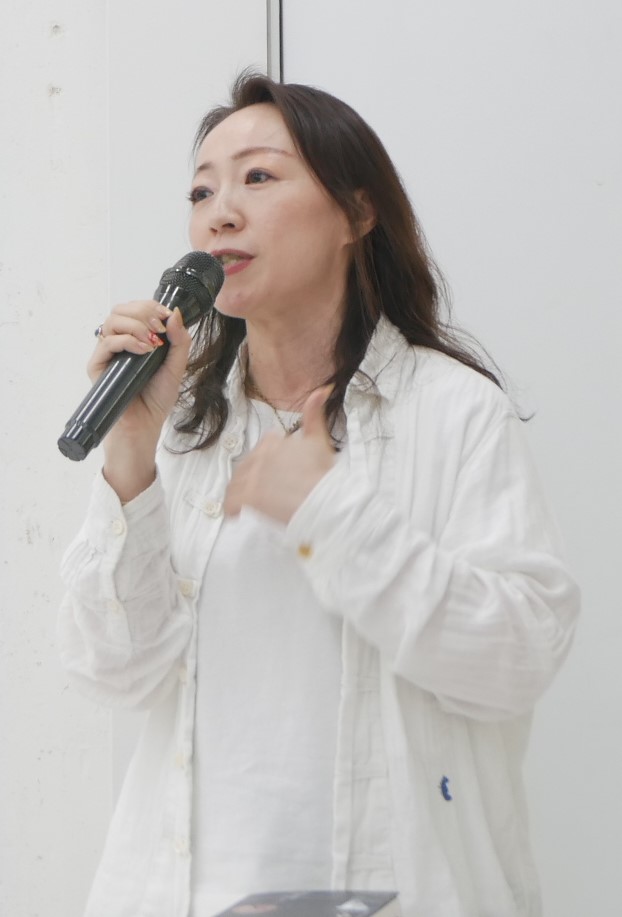

第1部最後の講演は気象予報士で防災士でもある元NHKキャスターの石垣真帆氏が、自身の報道の経験から、災害のリスクと防災の重要性についてクイズを絡めて紹介した。

石垣氏は「社会や地域での防災はとても重要です。私はもっと細かいところ、例えば家の中でできる防災についてお伝えしたいと思います」と語り始めた。

家の中で特に防災に注意すべき場所は「寝室」だと紹介。「寝室は1日の中で一番長く過ごすところです。就寝中は無防備で、すぐに対応が難しい環境にあります。ですから、スニーカーなどすぐに逃げ出せられるよう枕元に置いておくといいでしょう」と語った。

石垣氏は避難生活についても知見を披露。高齢者の〝避難生活三種の神器〟は「薬」「眼鏡」「入れ歯」だとし、「薬は災害時に替えが効きません。お薬手帳を防災バッグに入れておくのもいいですが、お薬手帳に記載された薬のページを撮影し、家族で共有しておくことも大切です」と示した。

被災地の食事事情についてのテーマで、東日本大震災の被災地調査で「最も食べたいもの」は「野菜」だったという。「レトルト食品や汁物ばかりになりがちな被災地では、栄養素以上に野菜のシャキシャキとした噛み応えを求める人が多かったのです。備蓄しておくべき食品は『台所に昔からあるもの』つまり、胡麻、梅干し、乾燥シイタケや海藻、切り干し大根などをプラスしておきましょう。ドライフルーツもいいでしょう」と石垣氏はヒントを投げかけた。

五十嵐製箱 創業99年の老舗メーカーが示す「ダンボール」の利活用

第2部の「東京大空襲から80年、今できること」と題したプレゼンテーションには、五十嵐製箱の取締役の五十嵐寛之氏が登壇。同社が展開する「ダンボールベッド」を通じた防災対策について講演を行った。

同社は東京都墨田区に本社を置く、ダンボール箱と紙製販促ディスプレイの専門メーカーで、販売什器・展示会用ディスプレイなど各種取り扱っている。

五十嵐氏は、第2部のテーマが『東京大空襲から80年、今できること」であることに触れ、「当社は創業99年。当社に近い台東区や浅草橋にはおもちゃや人形のメーカーが多く、創業当時は贈答用や発送用の木箱を作っていました。木箱は職人が手作りしておりとても頑丈な梱包方法だったのですが、重量ありかさばるためリヤカーで運ぶのに苦労したと聞いています」と当時を振り返った。

約80年前にダンボールが日本に登場する。五十嵐氏はダンボールを「画期的なイノベーションだった」と語る。

「軽くて頑丈、コンパクトにたたむことができ組み立ても簡単、かつ構造物をつくるのに適した素材が登場しました。それから当社では美粧ダンボールケースやPOP・什器などアイテムを拡充してきたのです」(五十嵐氏)。

五十嵐氏「ダンボールベッドの早期運用が災害関連死防止につながる」

ダンボ―ルの可能性を追求してきた五十嵐製箱。同社がダンボールベッドの提供に着手したのは、災害後の被災地において段ボールベッドの備蓄および運用が強く叫ばれているからだ。

2011年の東日本大震災以降、災害救助法に基づく避難所の運営に「ダンボールベッド等の購入」が盛り込まれた。

その後ダンボールベッドは熊本地震(2016年)で約2,500個、能登半島沖地震(2024年)には約5,000個が投入された。救援物資としてのダンボールベッドは災害発生後に国によるプッシュ型支援として被災地に送られるようになった。

五十嵐氏は避難所となる体育館で段ボールベッドを運用した場合のメリットを紹介。「一つ目は〝暖かいこと〟。ダンボールベッドは床敷きと比較して約10℃の暖かさを確保できます。二つ目は〝高齢者の膝や腰の負担減〟。これはベッドに横になることが多い高齢者にとって重要なポイントです。避難所では体を動かすことが大切になってきますから、起き上がりやすさにも留意しなければなりません。三つ目に〝ホコリや粉じんを吸い込みにくい〟。これは衛生環境の向上につながります」と説明し「三つ目に関して、熊本地震における災害関連死で最も多かった原因は呼吸器系の疾患といわれています。口や鼻をいかに床から離すかが関連死を防ぐことにつながるのです」と語った。

次に五十嵐氏は、被災地でのダンボールベッドの運用方法を説明した。「運用において最も重要なのが〝到達タイミングと数量〟です。能登半島沖地震の際『ダンボールベッドが届いたのにすぐに使われなかった』という避難所があったようです。これは災害発生直後に被災者が避難所に殺到し、そこでの生活が始まります。ダンボールベッドが到着したのが災害発生から2週間後でした。その頃にはすでに避難所での生活がある程度定着し、ベッドを組み立てるスペースと導線の確保が出来ない。そして何よりそれを整備してベッドを置く気力がわかないのです」と被災地のリアルを語った。

「これが〝到達タイミングと数量〟が重要である理由です。災害発生時に発注するのは遅く、事前に避難所に備えておくべきでしょう。そのためには避難所になりうる場所で想定される収容人数を確認しておく必要があります」と五十嵐氏は警鐘を鳴らす。

では実際にダンボールベッドが避難所にある場合、どのように設置すればよいのだろうか。五十嵐氏は「コツは〝ゾーンを決めて、一斉に〟です。ダンボールベッドの組み立ては簡単ですが、無計画に組み立てると避難所の通路が無くなったり場所をふさいでしまってしまいます。〝碁盤の目〟のような街をつくるイメージで、個々人の住所となるスペース、通路の位置と共用スペースを決めたうえで組み立てていきましょう。組み立て方や設置方法も事前に理解しておくことも大切です」と語った。

最後に五十嵐氏は「ダンボールベッド自体の認知は広がっていますが、そもそもの受け入れ先となる避難所および救護所の運営陣営がそこに追いついていません。これは日本全体で考えるべき防災意識であり、各自治体でノウハウを積み上げていかなければならないでしょう」とダンボールベッドの適切な運用をうながした。

日本橋一筋 日東タオルの「無事ですタオル」

第2部の締めには「日東タオル感謝祭2025春 『防災タオルの日』」主催の日東タオルの代表取締役社長の鳥山貴弘氏が登壇し、「タオル一筋・日本橋一筋」の思いとともに、地域コミュニティが創り上げる防災について語った。

日東タオルは東京日本橋・横山町唯一のタオル専門卸で、鳥山氏は3代目代表にあたる。鳥山氏は大学卒業後、医薬品卸でMRを務めていた異彩の経歴を持ち、ヘルスケア分野への造詣も深い人物だ。2014年に専務取締役として日東タオルに入社し、2022年に社長に就任。以来、タオル専門卸として日本橋を見つめ続けてきた。

鳥山氏は「昔、日東タオルは横山町を中心に6棟の店舗を構えていましたが、本店に卸業を集約しました。ただ店舗を多くもっていたこともあり、今でもテナントを通じて地域とのつながりを強く持っています」と語る。

例えば年2回、横山町馬喰町新道通り会が開催する「大江戸問屋祭り」では1000枚の伝票が通るほどの盛り上がりを見せるイベントで、鳥山氏と日東タオルはそのイベントにも深くかかわるなど地域に根差した活動を行っている。

その鳥山氏が「タオル×防災」で取り組むのが、同社が販売する「無事ですタオル」だ。

「無事ですタオル」は黄色のタオル地に赤字で「無事です」と印刷されており、「玄関・ベランダ・物干しなど外から見える場所に掲げることで安否確認ができます。災害時にはパニックで意思疎通・表示ができないことがあり、日常的に使うタオルであれば災害救助や安否確認のトリアージに役立つと考えています。また水害時にもタオルはとても重宝するため、日常/非日常を問わず常に手元においておく大切さを伝えるツールとしても機能するでしょう」(鳥山氏)。

鳥山氏の言葉を実証するように、実際に日東タオルでは能登半島地震の際、タオル2,000枚を支援しているという。

鳥山氏「握手でつなげてコミュニティを作ることが卸の使命」

鳥山氏は家業を通じた防災活動だけに留まらず、町という狭小コミュニティの支援にも力を入れる。

一つが日本カーシェアリング協会に協力し、被災地の復興にレンタカーを提供する活動を支えている。鳥山氏は「車が無ければ移動も物資供給もできない地方があり、日本カーシェアリング協会が有するレンタカーの災害時活用は社会的要請も相まって存在感が高まっているのです」と地方の災害対応にも目を向けている。

少子高齢化の人口減少で、人と人が支え合う地域文化が廃れていく状況は東京日本橋においても他人事ではない。防災・災害対応は一人の手では成せず、自助と共助によって果たされる。

鳥山氏はその根幹を成すコミュニティ維持のため長屋文化に注目。「日本橋は都心にありながら、長屋のような集いの場・コミュニティを形成しています。この文化を絶やしてはいけません」と参加者に訴えた。

その取り組みとして鳥山氏が掲げるのが事業継承サポート事業の「長屋日本橋―Nagaya da Familia―(ナガヤ ダ ファミリア)」だ。

「われわれ卸売業は100を超えるメーカー・ブランドとお付き合いする事業です。その本質は小売やメーカーといった方々を握手でつなげコミュニティを形成していくことにあるのです。この活動はスペインの『サグラダ・ファミリア』のように未完成でも息長く成長を続けていきたいという願いを込めています」と鳥山氏は自らの役割を語った。

女優・矢代氏「〝バケツリレー〟は地域社会の合理的なシステム」

2部にわたる「防災×タオルの日」は、日本橋を舞台として多くの参加者が足を運んだ。

要望に応え急遽決定した第3部では、鳥山氏と縁深く、日東タオルの思いに共鳴するゲストがサプライズでその想いを語った。

その一人、女優の矢代朝子氏は、役者としての視点で防災について講演。

「戦中を舞台にした芝居では火災を消すためのバケツリレーの場面があります。大震災や空襲のシーンで多く用いられますが、私はこの場面を演じて『長屋のシステムとして近所が手を携えていくべき。ご近所同士はプリミティブで合理的なシステムなんだ』と強く感じました」と語った。

また、劇場における災害リスクについても語り「近年は災害対策意識の高まりから、劇場内での防炎、避難通路のルールが非常に厳しくなっています。タバコを吸うシーンや、楽屋においても消防の指導があり、演劇・舞台はルーズなようで実は防炎にはとても厳しい場なのです」(矢代氏)。

一例として矢代氏は、大阪の松竹座で消防訓練を経験したエピソードを紹介した。

「消防署員がスモークを焚いてデモンストレーションを行いました。劇場内で本場さながらの劇場型の防災訓練を行う、大阪では有名なシミュレーションです。一方では東京の劇場の消防訓練は少し落ち着いています。大げさともいえる訓練かもしれませんが、大阪型の訓練も実践してみるべきではないかと思います」と役者ならではの視点で語った。

センジュ出版・吉満氏「自分が住む土地を知ることが大切」

サプライズゲスト2人目はセンジュ出版の吉満明子氏が登壇。

吉満氏は「センジュ出版は対話する出版社です。自分の心の中の感性と理性、正義と悪のように対立するものを感じてもらう。間(あわい)を大切にしています」と紹介。

「防災を考えるとき、災害を受けるその土地を知ることが大切です。センジュ出版は東日本大震災をきっかけに生まれた出版社で、私は帰宅難民を経験した際、自分が住む東京都足立区千住(センジュ)の地域を知らないことに恐ろしさを感じ、地元に根付いた出版社をつくろうと思ったのです」と思いを開いた。

そして吉満氏は、対話する出版社として新著「光も陰も愛〜心の地図「ポジショニング」を巡る旅〜」(川端知義 著)の紹介を行い「普段の心のクライシスに耳を傾けて」と参加者に語り掛けた。

帝京平成大学薬学部教授・小原氏

「災害対策に触れ、被害時を想像することが大切」

サプライズゲストの最後に登場したのは、帝京平成大学薬学部教授の小原道子氏。小原氏はイベントを振り返り、「在宅医療、ドラッグストア産業に関わり、そして今薬学教育に携わっている経験から、今回のみなさんの防災にまつわるお話に非常に共鳴します」と薬学およびヘルスケアの専門家として共感を示した。

「能登半島地震の支援に向かった際、排泄は大きな問題だと感じました。そこで私は将来医療現場に携わるであろう薬学生に向け、災害時にとまどわない、また適切に被災地で使ってもらえるようにダンボールトイレの体験会を行ったことがあります。また大学がある東京都中野区の公共トイレの状況をリサーチしてもらい『災害時に使いたいか』を公衆衛生の観点から考察してもらいました。今回の五十嵐製箱さんのダンボールベッドもぜひ多くの人に触れてほしいと思います。災害対策グッズに触れることで、自分の被害時を想像することはとても大切なのです」(小原氏)。

また小原氏は防災・災害対策の重要性を強く感じたのが、2017年に岐阜薬科大学で移動薬局車両『モバイルファーマシー』に携わったことだと振り返り「薬局や薬にアクセスできない状況で『モバイルファーマシー』のような距離を超えて被災者を救う手立てがもっと広がるべきだと感じています」と語った。

最後に小原氏は「災害時の処方薬は無料で提供できることを知ってほしいですね。お薬手帳の内容を写真に残しておくのもとてもいいことです。併せて薬剤証明書を入れておけばより安心でしょう」と災害時の薬に対するアドバイスを送り、「防災備蓄ではぜひビタミン剤を入れてほしいですね。長い避難生活では野菜が不足し、心身共にバランスが崩れるリスクがあるからです。災害時は免疫力や体質が変化しますから注意してほしいと思います」と薬剤師として、教育者として参加者に実践を呼び掛けた。

継続性あるイベントして今秋開催も検討

参加者52人が足を運んだ「防災×タオルの日」は今回が初開催だったが、鳥山社長は「日本で災害が頻発するいま、防災意識は常に持ち続けなければなりません。町というコミュニティが手を取り合って、被害を最小限に食い止めるためには継続性のあるイベントにしていきたいと思います」と語り、秋の「防災の日」開催に向けた意欲を見せた。