緊急インタビュー-サラヤ社長・更家 悠介 氏

〜開催間近の大阪・関西万博、企業参画の意義を語る

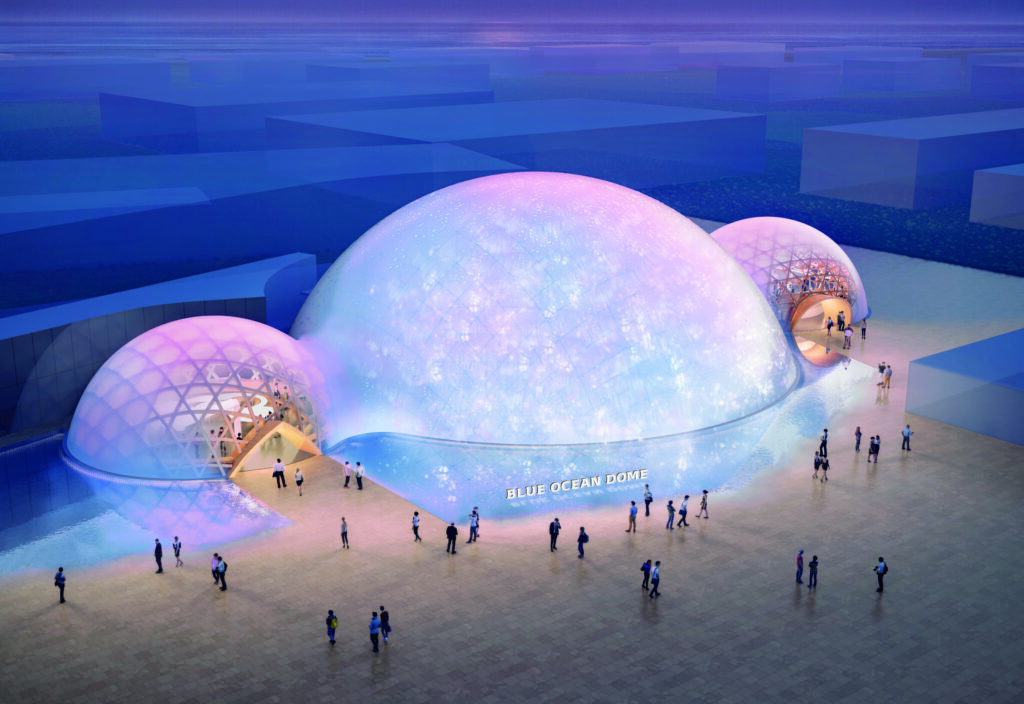

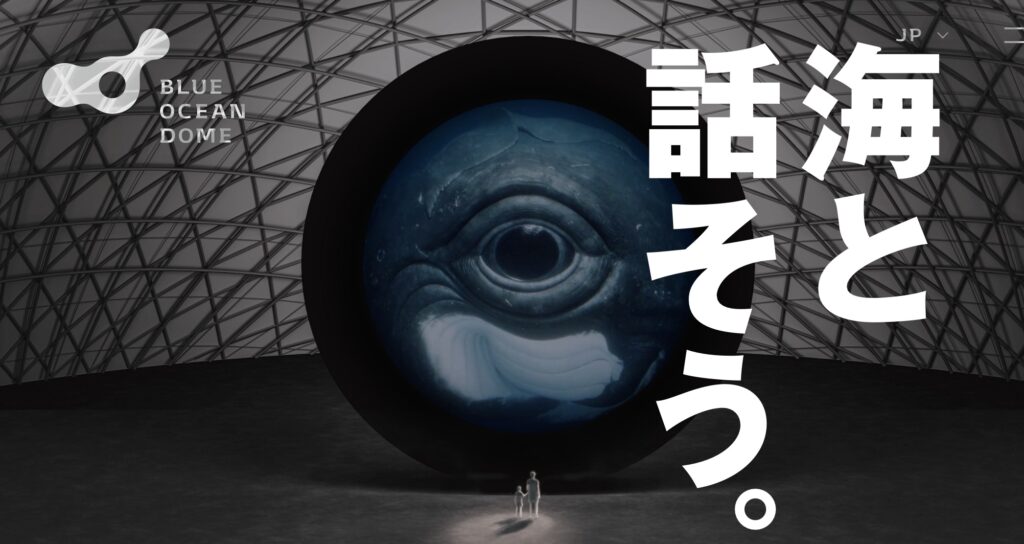

いよいよ4月13日から大阪・関西万博が始まる。開催テーマの「いのち輝く未来社会のデザイン」は、2030年にゴールを設定したSDGsとも重なっており、国際社会を取り巻く課題の解決に向け、我が国の存在感をアピールするイベントと注目されている。万博の目玉の1つが、サラヤの更家悠介社長が理事長を努めるNPO法人ゼリ・ジャパンが出展する「BLUE OCEAN DOME」。「海洋汚染防止」「海業の持続的発展」「海の気候変動の理解促進」というメッセージを世界に発信し、地方創生のヒントとそこに関わるビジネスチャンスも紹介していく予定だ。(取材と文=八島 充)

求められる「地球市民」という意識

――大阪・関西万博が間近に迫りました。このイベントの意義をどうお考えですか?

更家社長 1851年のロンドン開催から前回(2021-22年)のドバイ開催まで、過去の万博が国威発揚を前面に出してきたのに対し、大阪・関西万博は国際社会のあるべき方向性を世界に示す、独自性の強いイベントとなっている。

今世界は、温暖化や生物多様性問題、あるいは民族の分断や貧富格差など、「いのち輝く未来社会」とは逆の方向に向かっている。地球上に暮らす80億人がよりよく生きられる社会とは何なのか…。今回の万博は、世界で起きている社会課題へのアンチテーゼを提示していると思う。

山積する社会課題は、経済活動にもマイナスの影響をもたらしている。この状況を乗り越えるには、我々企業も消費者も「地球市民」という意識で課題と向き合う必要がある。いうまでもなく企業は売上利益の最大化を求められる組織だが、ビジネスで解決できる社会課題は限りなくある。国や投資家の資本を正しく活用することは、生活者と接点のある企業の使命だ。その役割を再認識する上でも、この万博は大きな意義がある。

DgS企業の参画もお願いしたい

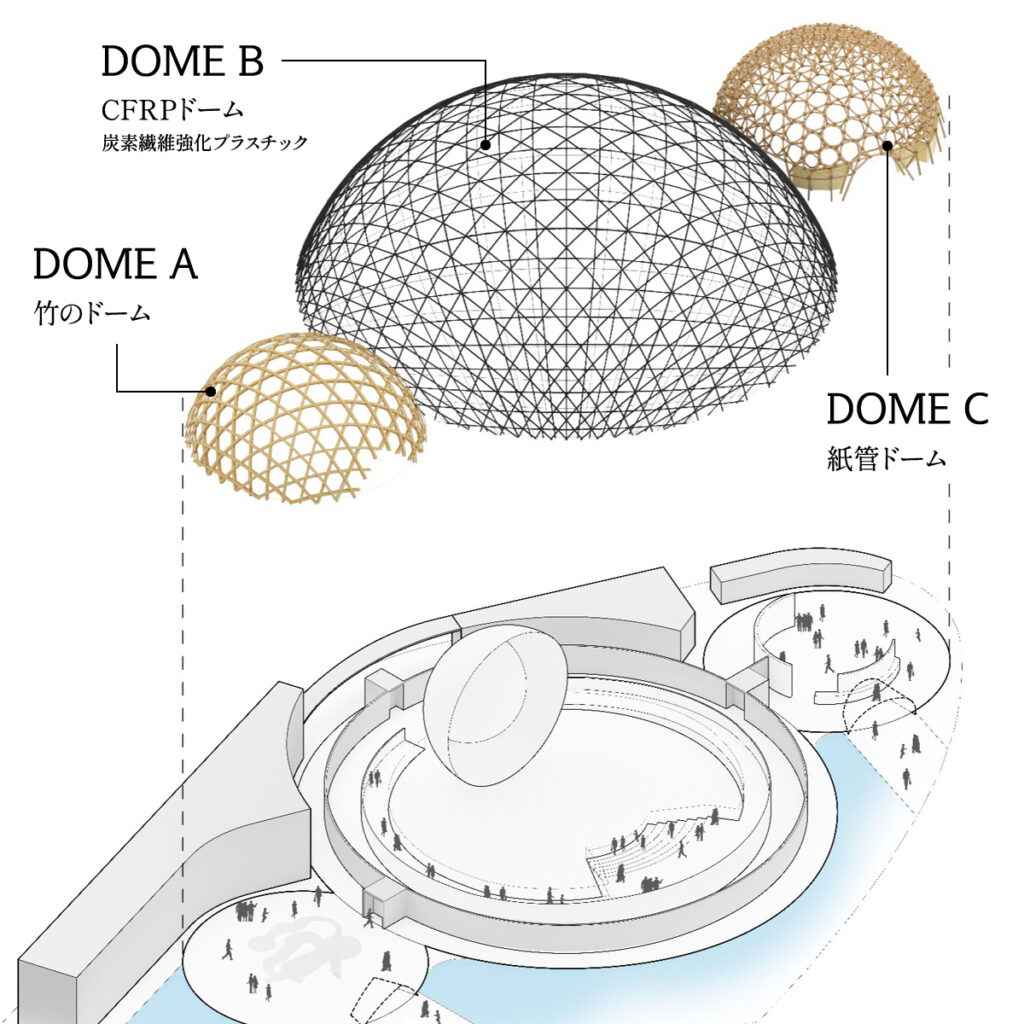

――大阪・関西万博では、更家社長が理事長を務めるゼリ・ジャパンが「BLUE OCEAN DOME」(以下、DOME)を出展します。見どころを教えてください。

更家社長 ゼリ・ジャパンは「ゼロ・エミッション構想」を出発点に、循環型社会の実現を目指し2001年に設立されたNPO法人である。現在の柱となる活動が「BLUE OCEAN PROJECTS」で、今回出展する「BLUE OCEAN DOME」では、「プラスチック海洋汚染防止」「海業の持続的発展」「海の気候変動の理解促進」を世界に発信していく。

サラヤでなく、NPO法人で出展としたのは、海に関わる企業や団体、行政など幅広い情報と知見を集め、披露する狙いがあった。結果的に自治体や他のNPOの参画を促し、企業の協賛も得ることができた。DOMEを訪れる個人や企業には、各種イベントで感じた問題意識をソリューションに変え、行動を起こしてくれることを期待している。

セミナーの1つ「北海道ウィーク」では、道内産昆布の現状と昆布のブランド化に取り組む函館市のプレゼンを聞いていただく。昨今、世界的に昆布の収穫量が減っており、海の“森”で暮らす海洋生物にも悪影響が出ている。そうした状況を改善する方策を示し、地方創生と新たな産業の創造を支援していく。

もう1つの「対馬ウィーク」は、海洋プラスチック問題が深刻な長崎県対馬市の状況を伝えつつ、環境に配慮したプラスチックの活用方法を、マテリアルリサイクルとエネルギーリサイクルの両面から啓発していく。エネルギーリサイクルで地場産業を興すほか、対馬で盛んなマグロの蓄養をさらに拡大し海産物の流通も応援していく。

また企業イベントには、DOME設営に協力してくれた資材メーカーや、ジェネリック医薬品大手など多数の協賛をいただいた。彼らの持つ情報と知見をネットワークに広く呼びかけ、海洋保全を通じ生まれるビジネスを皆で考える機会にしたい。なお、まだ若干の空き小間があるので、ドラッグストア関連製配販の協賛もお待ちしている。

自ら一歩踏み出すサラヤの社員たれ

――万博に向けた更家社長の強い想いが、サラヤの社員にも伝わったようですね。

更家社長 先日、当社が万博に参画する意義を伝えるため、WEBによる従業員集会を開催した。そこで私は、「社会課題を解決するためには“誰かがやらねばならない”」というメッセージを伝えた。これに対し従業員から300に迫る質問や要望が寄せられ、その1つ1つに丁寧に回答し理解を求めてきた。

個人でできること、また1社でできることは少なくとも、1つ1つの積み重ねで世の中は良くなっていく。さらに、その想いを共有するコミュニティが増えれば、社会に好循環が生まれ、企業、国、全世界の繁栄につながる。それを目指し行動を起こすことが、サラヤの役割であり存在意義だと思っている。

もとより当社は生活者の「衛生・環境・健康」を支援する企業であり、今回の万博もビジネスの延長線上にあると認識している。サラヤの従業員には、自ら一歩を踏み出す人間であって欲しいし、一歩踏み出すことで得た何かを、クリエイティブな行動と有益なビジネスに繋げて欲しい。

柔軟な事業形態でビジネスチャンス掴む

――具体的に、どのようにビジネスに落とし込むのでしょうか。

更家社長 20年前に始めたボルネオの熱帯雨林の保護と生物多様性の保全活動も、今では従業員の共通認識となり、パーム油由来製品の販売は持続的に拡大している。これを一里塚として、ゼリ・ジャパンで取り組む「BLUE OCEAN PROJECTS」をビジネスに転換していくことが、当面の課題である。

実現に向けては、既存の発想を超えたビジネスを展開する必要がある。そのためにも当社は、事業形態をより柔軟に捉え、あらゆるチャンスをモノにできる企業を目指す。SDGsのゴールとなる2030年まであと5年ある。その時までに、新たなビジネスモデルを確立したいと考えている。

――ありがとうございました。

今日の人気記事

今週の人気記事

タグクラウド

DX Fromプラネット JACDS OTC医薬品 PB SDGs アサヒグループ食品 イオン ウエルシア カルビー キリン サプリメント サラヤ スギHD スギ薬局 セミナー チルロッチ ツルハ ツルハHD ドラッグストア ドラッグストアジャーナル ファンケル フェムケア プラネタリーヘルス プラネット マツキヨココカラ マツキヨココカラ&カンパニー ラカント ロート製薬 佐藤製薬 免疫 化粧品 卸売業 富士経済 富士薬品 小林製薬 市場動向 意識調査 日本ヘルスケア協会 日本調剤 桐村里紗 機能性表示食品 決算 第25回JAPANドラッグストアショー 薬剤師 薬学生 調剤薬局 調査 食と健康アワード2024 食と健康アワード2025