アサヒグループ食品 食の喜びと幸福感を醸成する介護食新ブランド発表

「まんぷく日和」全37SKUでポジティブな介護食市場を創り上げる

アサヒグループ食品が9月5日(金)に本社で「介護食新商品発表会」を開いた。発表会にはアサヒグループ食品マーケティング四部の高橋岳春部長と岸奈津美氏が登壇。発表会ではシニア事業の現況と今後の予測、そしてそれに対応する新ブランド「まんぷく日和」の紹介が行われた。「バランス」を内包しつつ、お腹も心を満たす「まんぷく」へと進化したアサヒグループ食品の介護食。既存の介護食に抱かれているネガティブな先入観を払拭し、一般食と遜色なく食べ続けられる新ブランドの登場に期待の目が集まった。

要介護者&介護人材の負担増も 介護食の利用率には隔たり

日本における介護を取り巻く環境は、2040年には85歳以上が高齢人口の3割に上り、世界に例を見ない高齢社会に突入する。

その前兆として2025年には団塊の世代が後期高齢者となり国民5人に1人が75歳以上に達し、その子供たちが仕事をしながら介護に従事する〝ビジネスケアラー〟は25年予測で307 万人に上ると予測されている。

この〝ビジネスケアラー〟を含め、介護による離職の問題も顕在化している。22年に介護や看護が原因で離職した人は10万6000人。今後、ビジネスケアラーの負担は増加していくことが予見され、生産性の低下と経済損失は非常に大きいと言える。

そんな中、介護食品市場は2017年の86億円から24年には144億円と1.7倍に成長。ただ、介護食品の利用率は15%(約66%)と利用実態と「使ってみたい・食べてみたい」という潜在的需要には隔たりがある。

その潜在的需要掘り起こしの期待はアサヒグループ食品にも向けられており、同時期(17年~24年)の同社シニアケア関連カテゴリーは214%の伸びを見せている。

発表会に登壇したアサヒグループ食品マーケティング四部の高橋部長は「仕事をしながら介護をするのはたいへんなこと。私たちはシニア事業を通じて、ゆとりや心の余裕が生まれるサポートを行っていきたい。アサヒグループ食品のやわらか食でシェア2位、とろみ調整でシェア1位という強みを生かし、ポジティブな介護食へと敷居を低くして利用率向上に貢献する」と語った。

「バランス献立」から「まんぷく日和」にバトンタッチ

その思いを実現すべく、9月29日にアサヒグループ食品の介護食「バランス献立」は新ブランド「まんぷく日和」に生まれ変わる。

高橋部長は「皆さまに愛されてきた『バランス献立』の機能を内包しつつ、おいしくて食べやすい新たな介護食ブランド『まんぷく日和』にバトンタッチをする」と掲げた。

今回立ち上げられた介護食新ブランド「まんぷく日和」は、要介護者の「食べたい」という気持ちに寄り添い、要介護者本人やその家族に、お腹だけでなく心も満たすという価値を届ける介護食。そこには同社の「穏やかで楽しい毎日を過ごしてもらいたい」という想いが込められている。

心身を満たす「まんぷく」で機能イメージの介護食を塗り替える

アサヒグループ食品の調査によると「やわらか食」市場のターゲット層となる「噛む力に問題がある人」は424万人と推計され、そのうち介護食の利用者は66万人で全体の15.5%に留まる。

マーケティング四部の岸氏は「本来あるべき食事が、機能イメージの強さから『おいしさを期待しないもの』と捉えられており、リピートにつながっていないのではないか」と分析する。固さや飲み込みやすさに配慮した介護食は「ぐちゃっとしていて薄味でおいしくなさそう」というネガティブな先入観や理解不足が働いていると考えられる。

そこで必要となるのが「介護食のイメージ転換」であると、アサヒグループ食品は考える。

「おいしくあるべき食事が『介護食』というフィルターを通すことで、機能イメージが先立ってしまう。そのイメージを、食べたい気持ちに寄り添うプロダクトで払拭する」と岸氏は語る。

そのプロダクトこそが新ブランド「まんぷく日和」だ。

新ブランドは柔らかさだけでなく〝おいしくて食べやすい、だから食べたい〟と感じてもらい、お腹だけでなく心も満たす食を通じた喜び(幸福感)を伝えるシリーズとしてこのほど誕生。「まんぷく」には〝おいしいご飯を完食して心も満たされる〟、「日和」には〝おいしい食事が食べられる幸せな日常であってほしい〟という想いが込められている。そのため、風味的なおいしさだけでなく、食欲が出る・完食できる介護食はどういうものか、という点を追求している。

岸氏は「食べ終わった後に〝ああ、おいしかったな〟とほっこり笑顔がこぼれるようなそんな瞬間をたくさんつくれたら、と思っています」と語る。

「まんぷく日和」こだわりポイント

①「全品 食物繊維入り」

在宅介護における食事の中で、食事量の低下が課題に挙がっており、そこには内臓機能の低下や腸の動きが鈍くなるといった理由が考えられる。そこで「まんぷく日和」全品には食物繊維が加わっている。また【かまなくてよい】カテゴリーにおいては、噛む力が弱い人ほど栄養カロリーが求められることから、カルシウムやたんぱく質、乳酸菌(L-92)といった必要かつメニューに合わせた栄養素を調整している。

②「彩りよく様々な食材を使用」

食材へのこだわりは、2種類以上の野菜とたんぱく質を含む素材を使用し、毎日の食事に幅広いおいしさを届けられるように配慮されている。また素材として柔らかく調理した「レンコン」や「ひじき」といった新しい食材も採用。多様な食材を使うことで、彩りよく味の奥行きに深みを持たせた。

③「食欲を誘う香り」

おいしさを感じるうえでの嗅覚において、昔食べたおいしい記憶を呼び覚まし食べたい気持ちを刺激するべく、商品メニューに合わせてショウガやニンニク、バジルなどの香りを使用した。

④「幅広いメニューラインアップ」

要介護者と介護家族側の食意識では、「食事を楽しんでほしい」という気持ちがトップに挙がっている。

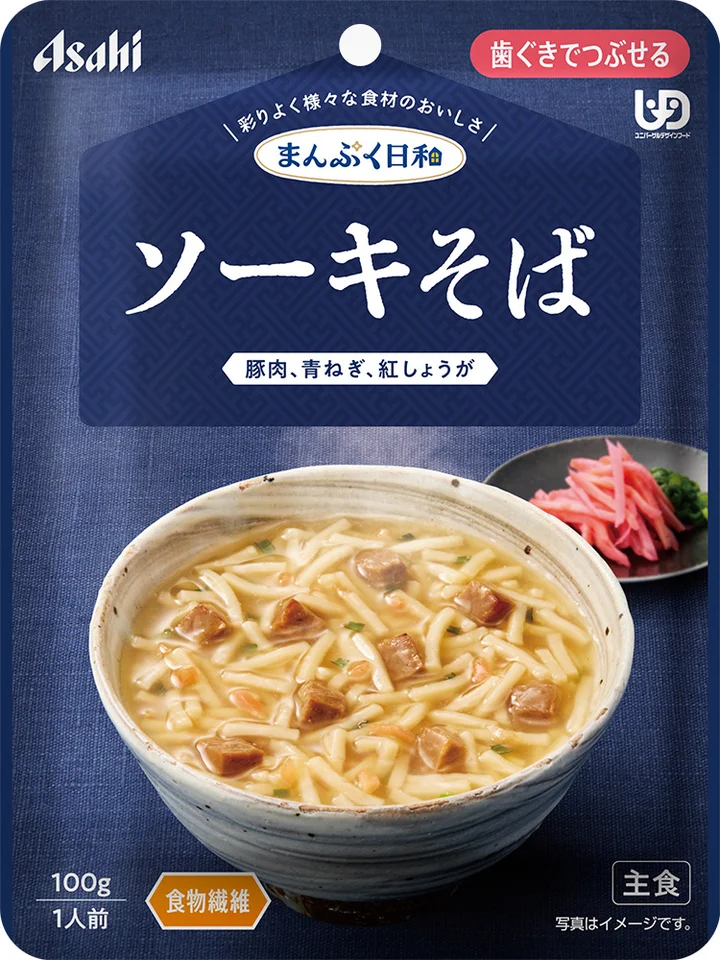

また、これからの要介護者は、高度経済成長などを経験し食の幅の広がりを楽しんできた世代であることから和風・洋風・中華風はもちろん、「ソーキそば」などご当地メニューまで、その日に合わせて選べるラインアップで、これからの要介護者も食べたくなるメニューをそろえた。

ラインアップは全37アイテム。

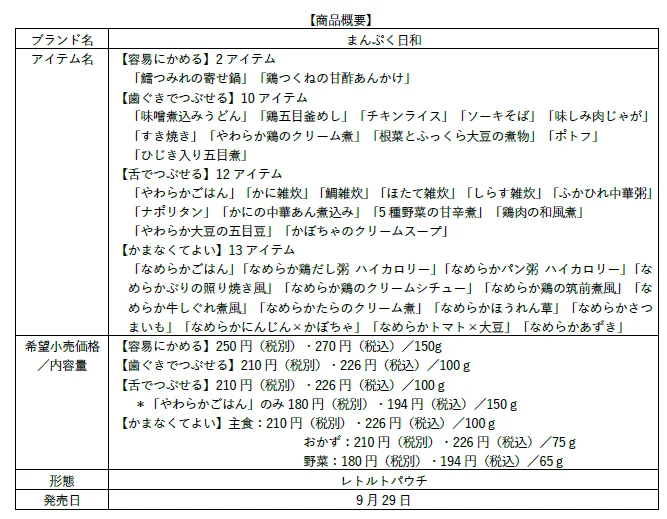

「鶏つくねの甘酢あんかけ」など【容易にかめる】2アイテム、「ひじき入り五目煮」など【歯ぐきでつぶせる】10アイテム、「ナポリタン」など【舌でつぶせる】12アイテム、「なめらかにんじん×かぼちゃ」など【かまなくてよい】13アイテムを一気に発売する。

⑤「食卓をイメージしやすいパッケージ」

介護者の利便性や機能性に寄りすぎない、日常の食事らしさをパッケージに落とし込んだ。配合食材やユニバーサルデザインフードの区分の視認性は変わらず、食事としてのしずる感や、食卓に並ぶイメージを前面に打ち出している。

試食で感じた 家庭の味と遜色ない満足感

実際に介護施設で試食を行ったところ「ナポリタンが食べやすくておいしかった」「すき焼きはだしの味がしっかりしている」「ひじき入り五目煮は豆の味がちゃんとしている」といった喜びの声が挙がっている。

岸氏は介護施設での試食を振り返り「笑顔で召し上がっている姿は非常に自信につながった」と手ごたえを感じている。

会見では記者に向けて試食が行われ、「ひじき入り五目煮」(【歯ぐきでつぶせる】)、「ナポリタン」(【舌でつぶせる】)、「なめらか にんじん×かぼちゃ」(【かまなくてよい】)が提供された。

「ひじき入り五目煮」は大豆の粒感もありながら柔らかく、だしの染みたひじきと合わさり家庭の味と遜色ない満足感があった。短いパスタ状の「ナポリタン」はスプーンですくいやすく、トマトの酸味とニンニクの香りがするりと口の中に広がっていく。「なめらか にんじん×かぼちゃ」はポタージュ風のテクスチャーで舌の上に存在感を残し、食事としてのボリューム感を感じられた。

いずれも一般の食事と変わりなく、他のラインアップを食べたくなるような食欲をそそる味わいだった。

ゲストの森山氏「〝美味しい〟は人生の最後まで続く幸せ」

発表会では、介護施設での「まんぷく日和」試食に協力した、emome代表取締役社長の森山穂貴氏が「おいしい食事を通じたウェルビーイング」について講演を行った。

森山氏は、介護のニーズについて「高齢者というくくりは20~50代の働き手というくらい広く、3世代くらい開きがある。そのため高齢者全員に通じるニーズがあるわけではない。ただ人間が食に期待する原理原則、「おいしい」「楽しい」「嬉しい」は確実にある」とプリミティブな欲求に応える介護食の登場に期待を寄せている。

森山氏は2000年より在宅介護事業を展開しており、在宅介護事業全般26事業所を運営。介護事業の日本モデルを構築すべく、高齢者および障がい者支援事業を手掛ける森山氏は、自らの海外経験から「誰が高齢者になったらつまらない、と言ったのか。日本人は加齢に対してネガティブになりすぎている」と疑問を投げかける。そのネガティブイメージは今後、変化して行くと見られており、そのカギとなるのが保険外介護サービスの需要拡大だという。

森山氏は「介護保険に規制されない『高齢者向けサービス』は、経産省・財務省も後押ししており、2050年には77兆円の市場規模が見込まれる」と語る。

それを示すようにデイサービスの利用者は2019年の157万人をピークに減少傾向にあり、代わりに富裕層を中心に介護保険を使わないサービスラインナップのニーズが顕在化している。森山氏は「70歳以上の方の資産が国の資産の3割を資産を占めているが、その資産が市場に流動化していない。今後は「保険から保険外」へ流れていき活性化を促進していくことが求められる」と解説。

同社の「美と健康」をコンセプトにした介護保険対象外のアクティブシニア向けデイサービス「wellsui」では本当に美味しいと思える食事を提供し、ツアープログラムも「今日のために生きていてよかった」と思ってもらえる体験が高齢者に響いているという。

講演の結びに森山氏は「高齢者である以前に『人』である。求められるのは変わらない喜びであり、〝美味しい〟は人生の最後まで続く幸せである」と語った。

介護食新規参入は【歯ぐきでつぶせる】区分が増加傾向に

「バランス献立」から「まんぷく日和」へと刷新するうえで、【容易にかめる】が4種から2種へ、また【歯ぐきでつぶせる】が8種から10種へとSKU数が変更となっている。

これについて岸氏は、「ブランドリニューアルに際し、全体の市場のバランスを含めてSKUの調査したところ、新規ユーザーにおいて【歯ぐきでつぶせる】の参入が非常に多かった。そのため【歯ぐきでつぶせる】の区分を強化した」と説明した。

森山氏も「【歯ぐきでつぶせる】区分が一番重要ではないか。元気な状態のまま寿命を全うする、いわゆる〝ピンピンコロリ〟の方が徐々に増えてきている。嚥下食ももちろん重要だが、今後高齢者が増えていくという中長期的な目線で見ると、一般の食と同じように食べ続けられる【歯ぐきでつぶせる】【舌でつぶせる】区分の需要が高まるだろう」と分析する。

高橋部長「『まんぷく日和』で介護食売り場を変えていきたい」

新ブランド「まんぷく日和」のマーケティング戦略について、高橋部長は「現在、介護食の主戦場はドラッグストアにあり、そこに注力していく。また、伸長しているECチャネルも並行して展開し、新たなチャネルへの取り組みも水面下で行っている」と語った。

ドラッグストアでの展開に話が及ぶと「ドラッグストアの介護売場は少し奥まった場所にある。足を運ぶお客様で『少し恥ずかしい』と思っていらっしゃる方もいるため、あえてそう言った場所に設置されているのは解る。しかし私たちはその介護食の概念を変えていきたい」と高橋部長は使命感を示す。

高橋部長は「『まんぷく日和』で売場のチャレンジをしていきたい。要介護者から『これが食べたい』と思っていただけるような商品で、一般食品と地続きとなる介護食カテゴリーを構築し、今の介護食に抱かれている世界観を変えていきたい」と展望を語ってくれた。

「まんぷく日和」のコミュニケーションでは9月5日にブランドサイトを先行公開。9月後半よりアレンジレシピの公開や医療・介護職に向けたサンプル受付も開始する。また、11月11日の「介護の日」に合わせてPR広告を発表し、その後同社シニア事業としては初のYouTubeを使った広告配信を予定している。

ご参考(アサヒグループサイトより):