【SPMAH】第2回学術集会~動物用ウェルネスフードの確立に向けたキックオフ~」開催

動物と人の予防医学研究会(SPMAH) が7月26日(土)に帝京平成大学冲永記念ホールで「第2回学術集会~動物用ウェルネスフードの確立に向けたキックオフ~」を開催した。SPMAHは動物と人の互恵関係を標的とし、両社が一緒にアクションを起こすことにより、双方のQOL向上、ウェルビーイングの達成を同時に実現する介入方法の研究・開発、社会実装、情報発信と、次世代育成を目指している。(取材=中西陽治)

動物用ウェルネスフードの確立に着手

研究会では目標達成のために、産官学民のアイデア・知識・経験・リソースを集約しイノベーションを起こすプラットフォーム事業を行っている。

そして動物と人の健康を増進させる機能を持つ食品について、人のトクホや機能性表示食品などと同様に、動物においても科学的根拠のある健康増進機能を有することを明確に示す動物用ウェルネスフード事業の準備を進めている。

動物と人を同時に対象とする新しいコンセプトの食品について、消費者に安心と安全を与え、良心的な事業者の事業をプロモートし、良心的な事業者であろうとするモチベーションをもたらすべく、動物用ウェルネスフードというカテゴリーの確立を目指す。動物用ウェルネスフードの確立によっては、適合する製品をそれ以外のものと差別して新たなマーケットを創生し、社会的定着を経て将来の法規制整備につながるシードが生まれることが期待されている。

日本の犬猫飼育数では2008年の2650万頭をピークに低下しており、2024年は1600万頭を下回っている。これに対し研究会では「欧米と違いアジアは「ペット文化」ではなく「ペットブーム」である」と論じられた。

また、アジア圏においてもペットを取り巻く状況には違いがある。日本と違い、アジアの飼育頭数は猫が主流であり、中国では飼育頭数の約7割が猫を占める。またイスラム圏では犬の飼育は禁止されており、これらを鑑みるとアジアにおけるペットケアのニーズは猫にある、と言える。

中国においては国家資格としての獣医の歴史が浅く、現在約30万人の獣医が不足しているという。日本発の「動物用ウェルネスフード」を確立するならばアジアのペットビジネスにも参入していくべき、としている。

パネルディスカッションで今後の「ウェルネスフード」について議論

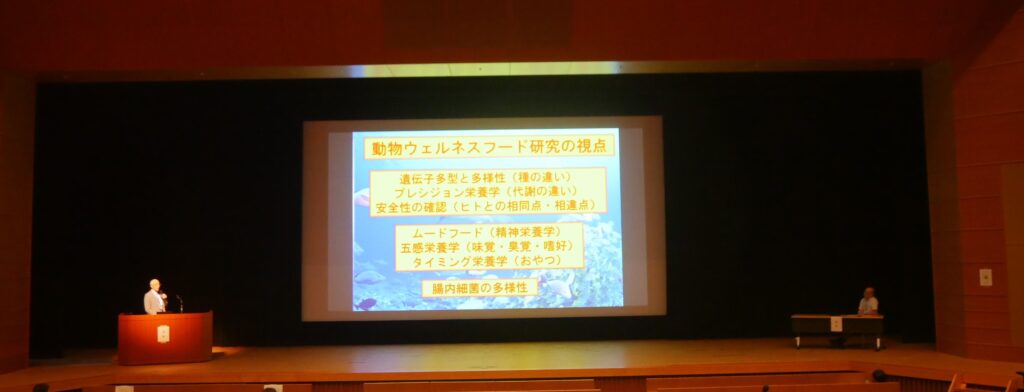

学術集会では中江大会長(帝京平成大学健康医療スポーツ学部教授、SPMAH理事長)をファシリテーターに、矢澤一良氏(早稲田大学、ウェルネスフード推進協会)、松本浩毅氏(日本獣医生命科学大学、日本ペット栄養学会)、小林元朗氏(成城こばやし動物病院)、堀江亮氏(アニコム先端医療研究所)がパネルディスカッションを行った。

ディスカッションでは矢澤氏は「ペットの機能性食の制度をすぐに、はむずかしい。こういったシンポジウムを早期に重ねていくべきだ。動物用ウェルネスフードの制度前にコンセンサスを得なければならない。何を食べさせたらいいのか、これは臨床や獣医の先生方の意見が必要。ヒトに準じた動物向けトクホや機能食のレベルはかなりハードルが高いだろう」と現状を語る。

松本氏は「研究会が立ち上がったばかりなので、知恵を出し合うべき。全ての食品に言えることだが、よかれと思って加えた成分が、加工の段階で失活してしまう可能性がある。理想値と実際値が違う、ということだ。素材を見つけることと同様に加工にも気を配るべきだろう」と所見を述べた。

小林氏は「動物用ウェルネスフードをもしビジネスにしていくのなら、売れる商品が必要。そのためにZ世代をターゲットにすべき。現在のビジネスは商品を作る前にコミュニティをつくる。モノをつくる前にウェルネスフードのファンをつくるべき、その上でそのファンに向けたモノをつくるスキームをつくる。これが日本人がとても苦手な分野である」と、動物用ウェルネスフードのビジネス確立について課題を告げる。

それを受けて堀江氏も「やはり商品は売れなければならない。そのためには機能性やトクホとは違った消費者(ペットオーナー)に〝刺さる〟言葉も必要だろう。それを言えるレベルに企業側が納得できれば商品が引き立ってくる。アニコムに相談に来る企業もあり、ペットビジネスに参入するニーズは高い。文言のコンセンサスを図るべく農水省か経産省とのリレーションを構築していく必要があるだろう」と具体的な施策を語った。

〝ペットとの共生は「基本的人権」〟 研究会のロビー活動を求む声

ディスカッションには会場からの質問も飛び、「ペットの存在が人のQOL向上、ひいては心身の健康維持に資するものだという概念として考えると、ペットの健康は「人が健康に生きる権利」と言え、基本的人権に当たる。農水省も規制側だが、「基本的人権であるからこそ」とアプローチすべきではないか。内閣府と紐づく消費者庁にはたらきかけてはどうか。そのためには研究会からのロビー活動が重要になるだろう。産官学民の取り組みだが「政」の意見を聴くべきだ」との声が挙がった。

この声に対し堀江氏は「確かにそれは言える。例えば韓国の前大統領はペット好きで、法が変わってしまうくらいの影響があった。日本ではそれほど飛躍的な法改正にはならないが、政治へのアプローチも重要だろう」と答えた。

ファシリテーターの中江氏は「ペットにいいものを作りたい、そして健康維持増進に貢献したい、という思いがあり、科学的根拠に則った商品をつくるべき。機能性を社会に知らしめるために、どういった手順を示せばいいのか」と投げかける。

小林氏は「矢澤氏が今回の講義で『ムードフード』とおっしゃった。私にとっては柿ピーと森永製菓のアイス『パルム』が『ムードフード』だが、これらには科学的根拠はない。しかし確かに心が豊かになる『ムードフード』である。こういった情緒的な食品を含めたものがウェルネスフードではないか。機能性やエビデンスに固執する必要があるのか」と答え、松本氏は「『ムードフード』を食べてどれだけの人が幸福感を感じているか、という根拠は間違いなく科学的根拠にあたるだろう。ペットが感じる喜びにヒントがある」と述べた。

「研究会が動物用ウェルネスフードのプラットフォームになるべき」

また会場からは「この研究会で挑むべきは商品をつくることではなく、『ウェルネスフード』という言葉を広めていくプラットフォームになるべきだ。法規制に挑むより先に『ウェルネスフード』という風土を作ることが先決だろう。その上で、企業の開発した「ウェルネスフード」を推進していくことが研究会の役割では」と質問が及んだ。

宮下氏は「私はヒトの機能性食品を開発しており、機能性関与成分が重要だが、おいしさを保つために砂糖を加えていたり、本末転倒になっていることもある。本当は全体的に消費者が知恵をつけて、適したものを食べられる世界を醸成していくべきだ。ペットの種によって適した栄養素などエビデンスを示していくべきだろう」と答える。

ウェルネスフードには「根拠」と「情緒」の両立が不可欠

ディスカッション最後には今後の研究会の進め方についてパネラーが意見を述べた。

「機能性表示という制度まで考えなくとも、『おやつ』という食で考えていくことが重要だ。これを動物の『補食・間食』というスタンスで作る。そのバックデータとして学術的観点がある。この二つを兼ね備えたものが『ペットにおけるウェルネスフード』だろう」(矢澤氏)

「研究会は製品の製造過程には関与できないだろう。概念を世間に広げ、メーカーにも知らしめるのが重要。『動物と人の関係性は今やこういった時代だ』という啓蒙だ。その上でメーカーが作った商品をどう評価していくか、研究会認定商品、というような形も考えるべきだろう」(松本氏)

「研究会は安全的なプラットフォーム運営に努めるべきだ。アジアにおいて日本はファーイースト(極東)であり、動物と人の健康についても、アジアで存在感を維持するためにどうするべきかを考えなくてはいけない」(小林氏)

「基礎研究と商品開発の両方の気持ちはわかる。だからこそ研究会はお互いの接点を生む組織であってほしい。売るのは企業になるが、その商品が魅力的に映るものをぶら下げられるようなものをどう支援していくか、が研究会の役割だろう」(堀江氏)

「プラットフォームを提示し「ウェルネスフード」の浸透を示す。研究会で研鑽を重ねて、ファンを増やすことが動物用ウェルネスフードの定着につながっていくだろう」(中江氏)。