【レポート】感染症学・化学療法学 合同学会

市販品から抽出した菌株を用いpDCの貧食能を比較

感染症学・化学療法学 合同学会

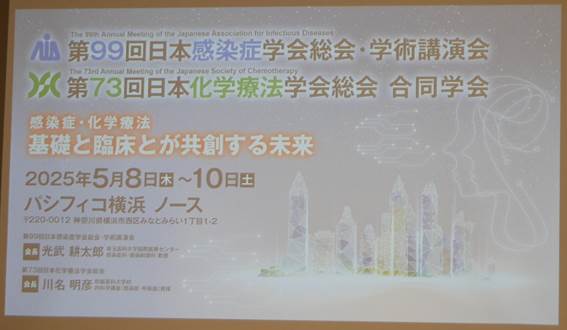

5月8日(木)から10日(土)の3日間、神奈川県のパシフィコ横浜ノースにて「第99回日本感染症学会総会・学術講演会」と「第73回日本化学療法学会総会」の合同学会が開催された。「感染症・化学療法 基礎と臨床とが共創する未来」を合同学会のコンセプトに据え、一般演題に加え、基礎的研究や臨床的研究、各領域の専門家による学際的な企画など多岐にわたる内容が披露された。感染症の研究と、その対策としての化学療法は、抗ウイルス薬や抗菌薬・抗真菌薬に留まらず、一般的に口にする食品成分にもすそ野が広がっている。本項では店頭および一般生活者にも近しい免疫・生体防御の研究として、東北医科薬科大学大学院薬学研究科臨床感染症学の河村真人氏が口演した「プラズマサイトイド樹状細胞によるバイオジェニックスおよびプロバイオティクス菌の貧食能」についてレポートする。(取材=中西陽治)

サプリやヨーグルトの成分から生体防御を探る

ヘルスケア業界に携わるわれわれにとって予防領域の最先端の知見・研究を知ることは、新型コロナウイルス流行の経験も相まって、より重要性を帯びている。例えば対策の一つとして、機能性表示食品を中心に「免疫」への認知は拡大し、乳酸菌・酢酸菌が具体的なアクションとして広がっていることからも、食品成分によるアプローチは予防・治療の双方から注目を集めている。

その機運を受けてか、「第99回日本感染症学会総会・学術講演会」と「第73回日本化学療法学会総会」合同学会の最終日に実施された一般公演「感染免疫・生体防御」は、感染症と化学療法の双方の学会から画期的な演題がそろった。

その中のひとつ、東北医科薬科大学大学院薬学研究科臨床感染症学の河村真人氏の講演「プラズマサイトイド樹状細胞によるバイオジェニックスおよびプロバイオティクス菌の貧食能」では、日常的に口にするサプリメントやヨーグルト製品から菌株を抽出し、その中から〝免疫細胞の司令塔〟と呼ばれるプラズマサイトイド樹状細胞(pDC)を活性化させる菌株を考察し、結果を発表した。

「プラズマサイトイド樹状細胞によるバイオジェニックスおよびプロバイオティクス菌の貧食能」

これまでの研究で、pDCはI型インターフェロンのうちIFN-αを産生することが明らかになっている。IFN-αはpDCがウイルス感染といった刺激に反応する重要なインターフェロンで、自然免疫応答の中心的な役割を担っている。

また、pDCの内在性レセプター(受容体)のTLR(Toll-Like receptor)との結合も確認されている。

この2つの研究結果を踏まえて、「腸管に直接作用する食品成分としてのバイオジェニックス」と「プロバイオティクス」に対するpDCの貧食能(細胞が外からの異物を取り込み消化・分解する能力)について検討を行った。

研究の対象となる菌株はLactococcus lactis strain Plasmaの2株(死菌/生菌)、Lactobacillus acidophilus L-92など死菌4株、Lactobacillus gasseriなど生菌4株を、市販のサプリメント・ヨーグルト製品から抽出し培養した。

貧食能の評価は、マウスの骨髄液からpDCを単離し、カバーガラス上で各菌株と組み合わせ、培養しpDCの染色の様子を観察した。

その結果、ほとんどの菌株にpDCによる貧食像は認められず、Lactococcus Lactis strain Plasmaのみに明確なpDCによる貧食像が観察された。

この研究により、Lactococcus Lactis strain PlasmaがpDCのIFN-αの産生を誘導すること。また、pDCのTLRを結合すること加え、pDCのウイルスや細菌などを消化・分解する貧食能を高めることが分かった。

研究により「Lactococcus Lactis strain Plasmaはウイルス感染症の予防と治療効果を示す可能性がある」と結論づけられた。

東北医科薬科大学大学院薬学研究科臨床感染症学では、新型コロナウイルス流行前の2018年より、感染症に対するプロバイオティクスとバイオジェニックスの位置づけについて展望しており、今後の研究が食品成分を用いた治療および、セルフケアといった予防手段の光となることが期待される。