熱中症対策の新たな選択肢を提案!

「ノマナイトウォーター」サラヤ×DM三井共同開発

「熱中症予防声かけプロジェクト」にも参画

地球温暖化の影響で、夏を感じる期間が長期化している。今年も6月から全国的に気温が高くなるとの予想だ。そうした中、サラヤ株式会社、DM三井製糖株式会社、そして「熱中症予防声かけプロジェクト」の3者が、熱中症に係る課題の共有と正しい知識の習得、さらに新たな予防商品「ノマナイトウォーター」の紹介を目的に、「夜間熱中症プレスセミナー」を開催した。生活者と接点の深い小売業も、熱中症予防に照準を合わせた売場づくりを早めに準備したい。(取材と文=八島充)

熱中症の4割は住居内で発生

夜間の対策こそ重要に

2023年は5月中旬から10月上旬まで平均気温が20℃以上で、25℃以上の夏日も14週続いた。温暖化を背景に熱中症の発症者も増加しており、国も本格的な対策に乗り出している。

その一環で厚労省は、今年6月から「職場の熱中症対策」を義務付ける。気温31℃以上で連続1時間以上または1日4時間以上の作業が対象で、熱中症の早期発見と早期対処の仕組みを確立する。

昨年は職場の熱中症で30人が亡くなったが、他人の目が行き届く環境下なら、対処はそう難しくないはず。問題は、熱中症の多くが職場以外で発症していること、その大半が高齢者であることだ。

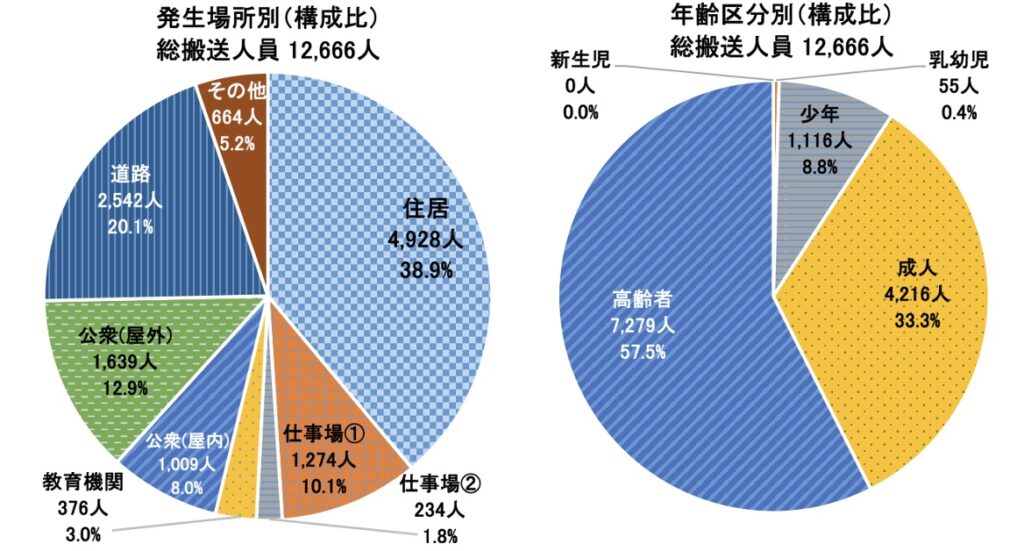

昨年7月22〜28日の1週間に、熱中症の救急搬送者の数は1万2666人だった。発生場所のトップは住居内の38.9%で、これに道路の20.1%、公衆(屋外)12.9%、仕事場の11.9%が続く。また年齢別では65歳以上の高齢者が57.5%と過半数を超え、成人は33.3%、少年少女は8.8%にとどまっている。(下図参照)。

こと高齢者は相対的に身体の水分量が少なく、体温調節機能や喉の渇きに対する感度が低い。自宅でエアコンの使用を控えたり、水分補給を怠ったりすることで、熱中症の発症と重症化のリスクは高まる。

日中の発症が多いと考えられがちな熱中症だが、実は気温が下がる夜間にも危険が潜んでいる。睡眠の質が悪いと、日中の体温上昇と発汗率の低下につながる。

また高齢者は、「トイレに行きたくない」という心理から夜間の水分補給を控える傾向があるが、これも熱中症発症のリスクとなり得る。すなわち夜間の対策こそが、熱中症の予防に必要なのである。

水分補給の“第3の選択肢”

厚労省は熱中症予防として、朝晩の水分補給(各コップ1杯150〜250ml)を啓発している。水分補給の方法として、経口補水液やスポーツ飲料という選択肢もあるが、前者は食事制限のある方の摂取に注意が必要で、後者は糖分が多いために飲用シーンも限定される。

そこでサラヤは、水分補給の“第3の選択肢”となる「ノマナイトウォーター」を、DM三井製糖と共同開発し、4月1日に新発売した。

「ノマナイトウォーター」は、DM三井製糖が開発した低GI糖質「パラチノース®️」とサラヤの高純度羅漢果(ラカンカ)エキスを配合してある。

「パラチノース®️」は、てん菜由来の砂糖を酵素反応させて製造した天然の糖質で、小腸全体で水分をゆっくりと吸収させる特徴を持つ。就寝時はもちろん、運転中や観劇中、長時間の会議のほか、喉の渇きを感じにくい高齢者など、水を飲む頻度が低くなりがちな状態(の補給)に適しているという。

このほか「ノマナイトウォーター」には、ナトリウム、カルシウム、カリウム、マグネシウムといったミネラルもバランスよく配合した。味はレモン風味とアップル風味の2種類で、レモン風味にはGABAを、またアップル風味には食物繊維を加えてある。仕様は195ml紙パック(カートカン)で、開け口のシールを剥がして1度に飲み切る設計となっている。

「声をかけ合おう」「飲み物を持ち歩こう」

――熱中症予防声かけプロジェクト

今回サラヤは、新商品「ノマナイトウォーター」をひっさげて、熱中症予防の啓発を官民一体で推進する「熱中症予防声かけプロジェクト」への参加を表明した。

同プロジェクトは活動15年目を経て参画の輪を広げており、連携自治体は1685、企業・民間団体は3284にのぼる。また独自資格の「熱中症対策アドバイザー」も全国に2万3116人を輩出している。

プロジェクトは以下の「熱中症予防の5つの声かけ」を提唱している。

- 温度に気を配ろう

- 休息をとろう

- 栄養をとろう

- 声をかけ合おう

- 飲み物を持ち歩こう

2025年度活動テーマは「さあ来い!暑い夏!〜いつでもどこでも暑さ対策〜」で、4月末〜6月末・7月〜8月末、9月〜10月の3の期間に分けて熱中症予防を啓発していく。

5月20日には、港区との共催、環境省・文科省の後援を得て「官民連携 暑さ対策シンポジウム2025」を開催する。当日は有識者を交えたパネルディスカッションや、各省庁からの最新情報や官民の優れた取り組み事例の発表、さらに熱中症啓発グッズ・商品を紹介する。参加費は無料、定員は申込先着順で350名(各団体3名まで)となる。