地域創生医 桐村里紗のプラネタリーヘルス第28回

〜田舎の子供もスマホ漬け!スマホ使用と子供のフレイル

田舎といえば、子どもたちは、川や森で遊び、虫取りをする。

そんなイメージは今や昔。

今、田舎の子供達は、スマホ漬けになっています。

私がプラネタリーヘルスの拠点にしている鳥取県江府町は、人口2500人の過疎地で、小学校、中学校はひと学年十数人という状態です。

驚いたことは、川遊びや虫取りよりも、家でゲームをしたりスマホで動画を観て過ごす子どもが多いこと。もちろん、外で元気に遊ぶ子ども達もいて、カブトムシの幼虫を掘り起こしたり、一緒に洞窟探しに出かけたりもしますが、昔と比較すると圧倒的に少ない印象ですし、大人の私たちが外で遊ぶように企画をしてやっと外遊びをするという状態です。

過疎地は、インフラが不十分で、家と家が離れている上に子供も少ないため、家に帰ると同年代の遊び友達がいないという状況になりがちです。

特に、子供達は、コロナ禍を経て、外で遊ぶ習慣が減ってしまい、都会だから、田舎だからということはなく、全国的にスマホやタブレットとコミュニケーションしていることが増えています。

https://www.moba-ken.jp/project/children/kodomo20240129.html

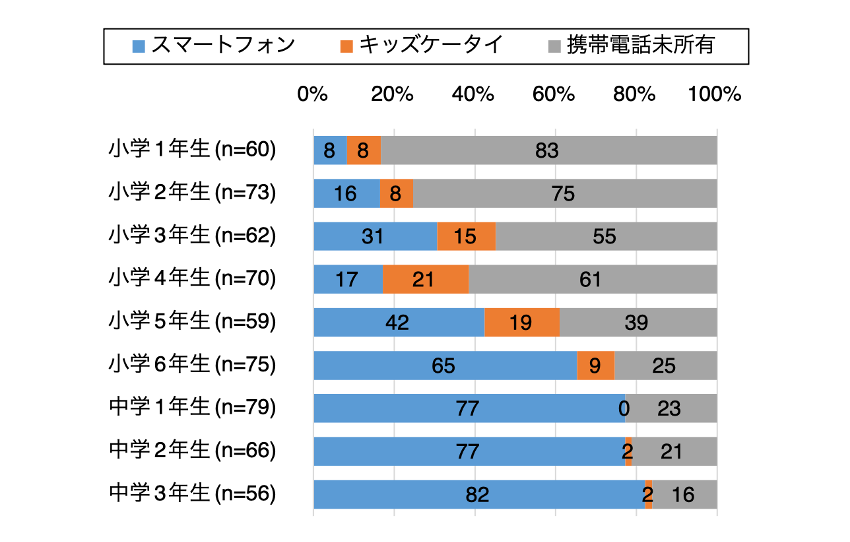

モバイル社会研究所の2023年11月の全国の調査によると、小中学校のスマホやキッズ携帯の所有率は小学6年生で半数を超えます。また、中学生になると、7割を超え、3年生では8割に達します。スマホやタブレットなどの使用の増加は、子供の身体性にも影響を与えていることがわかっています。

コロナ禍に急激に低下した子供の体力

スマホやタブレットなどの使用の増加は、子供の身体性にも影響を与えていることがわかっています。

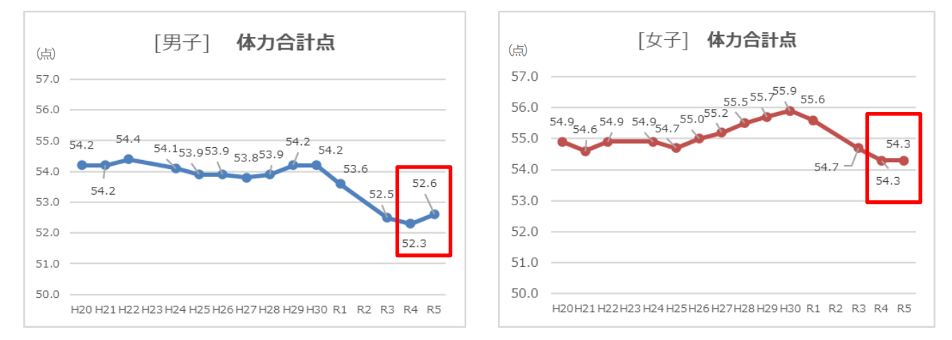

スポーツ庁の調査によると、平成30年をピークに子供の体力は低下傾向で、特に自粛期間が長く運動機会が激減したコロナ禍に低下の一途を辿り、コロナ明けにやや回復が見られたもののコロナ前の水準にはまだ戻っていないことが報告されています。

https://www.mext.go.jp/sports/content/20240115-spt_sseisaku02-000032954_11.pdf

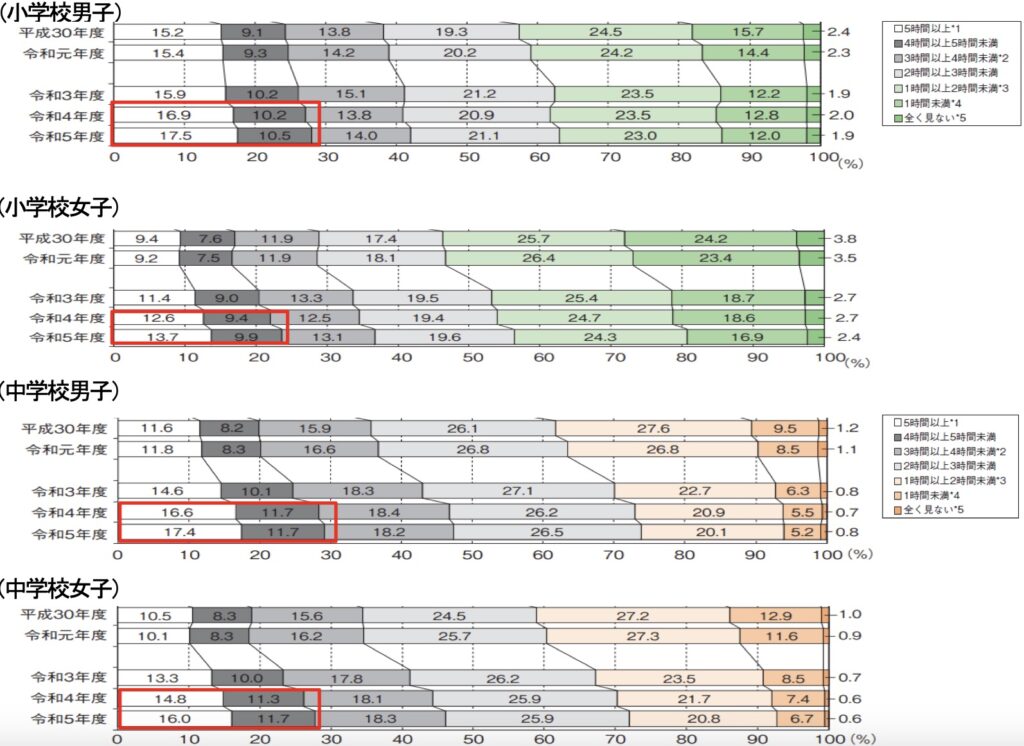

小学生男女、中学生男女共に、学習以外にスマホやタブレットなどを触る時間・スクリーンタイムが長時間になると、体力合計点が低下する傾向がみられています。

コロナ禍で、特に子どもたちは外で遊ぶよりもうちに籠ってスマホやタブレットを触るようになり、令和5年度の調査でも学習時間以外のスクリーンタイムは小中学校の男女共に増加傾向になりました。

手を真っすぐ挙げられない小学生も

成人から高齢者にかけて「フレイル」が問題になっていますが、現代は、子供の頃から「フレイル」といえる状態が増えています。

今、小学校では、手を真っすぐ挙げる、朝礼で起立を続ける、しゃがむなどの当たり前の動作ができない子が全国的に増えています。

子供達の心身が飛躍的に成長する10歳から12歳までの時期を「ゴールデンエイジ期」と言い、この時期に活発に身体を使うことがとても重要です。

飛んだり跳ねたり走ったりする運動能力や筋力だけでなく、脳神経や末梢神経のネットワークが構築されていきます。バランス感覚や反射神経などを培うことができる時期ですから、自然体験や外遊びが必須です。

ぜひ、子供たちを自然の中に、外遊びに連れ出しましょう。